貴重図書

貴重図書一覧

写本(聖書写本・時祷書)

死海写本断片 紀元前2世紀~1世紀頃

死海写本は1947年、死海近くのクムラン渓谷でベドウィンの少年により偶然に発見された最古のヘブライ語聖書である。その後、1949年から1958年にかけてクムラン周辺の洞窟と、洞窟近くの遺跡の学術的な発掘調査が行われたが、発見された写本のほとんどは断片であった。本学図書館が所蔵するものは、クムラン第11洞窟から出土したレビ記の断片Lの中の一片である。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:57 (p.69)

関西学院大学図書館報『時計台』77号, 2007, p.14-18

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

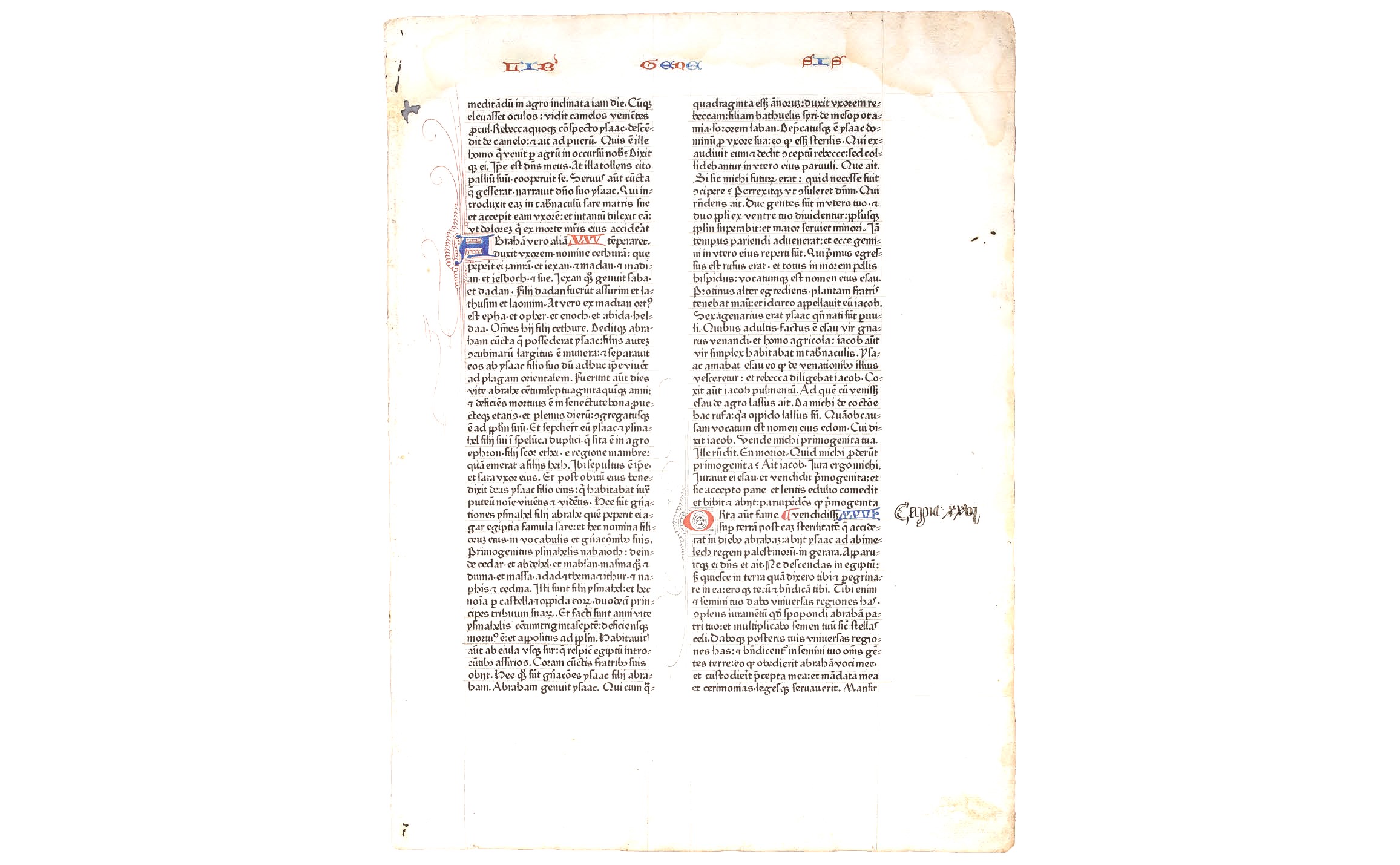

ラテン語ウルガタ聖書写本 13世紀

ヒエロニムスによりラテン語に訳されたウルガタ聖書で、13世紀後半に北フランスの写本工房で筆写されたものである。本書は743葉で完本、羊皮紙にゴシック様式の筆写体で書かれている。ケルンのカルトゥジオ修道会の聖バルバラ修道院の所蔵の後、イギリスの写本蒐集家トーマス・フィリップス卿(1792-1872)により所蔵された名品聖書である。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

関西学院大学図書館報『時計台』88号, 2019, p.2-13

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

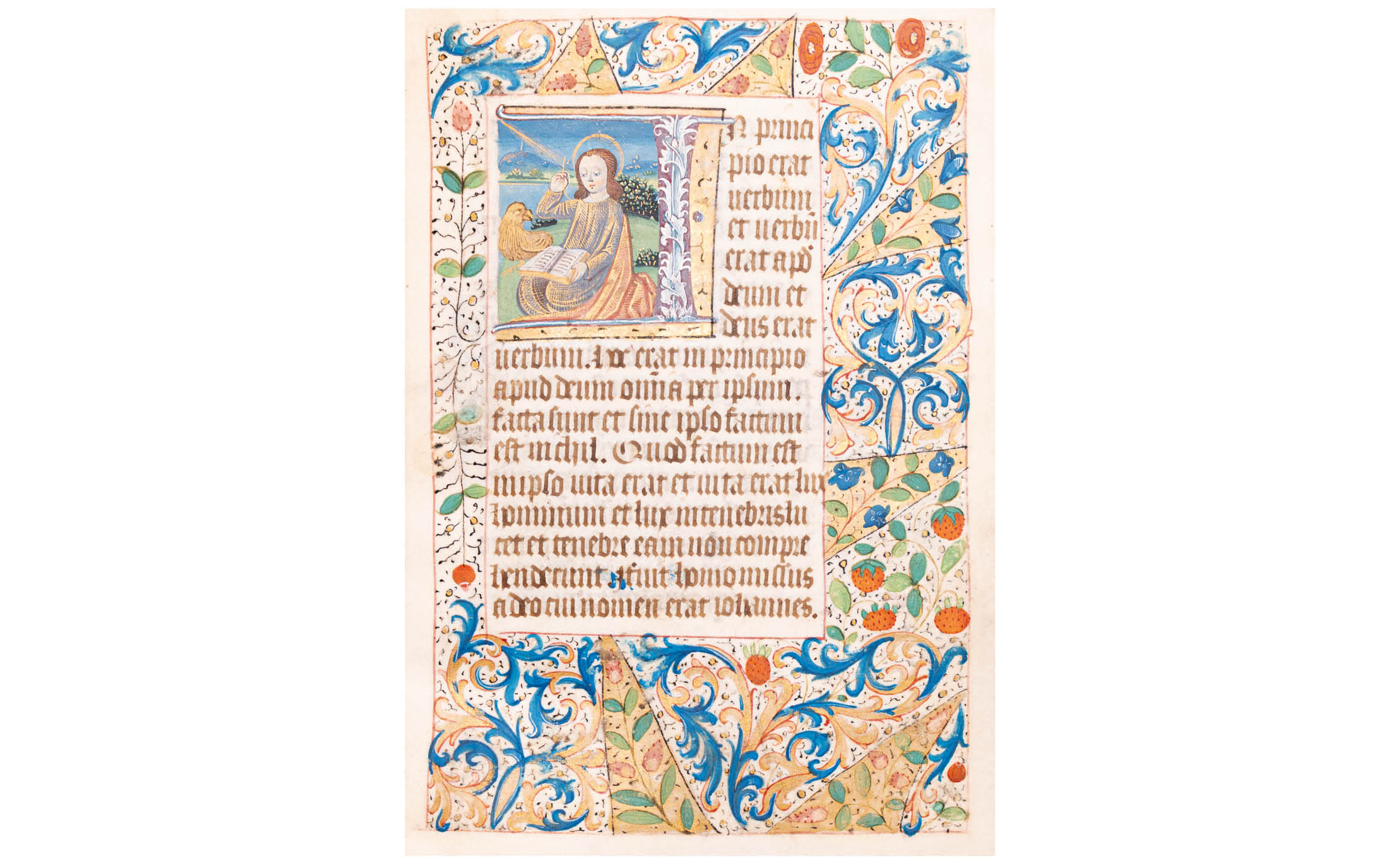

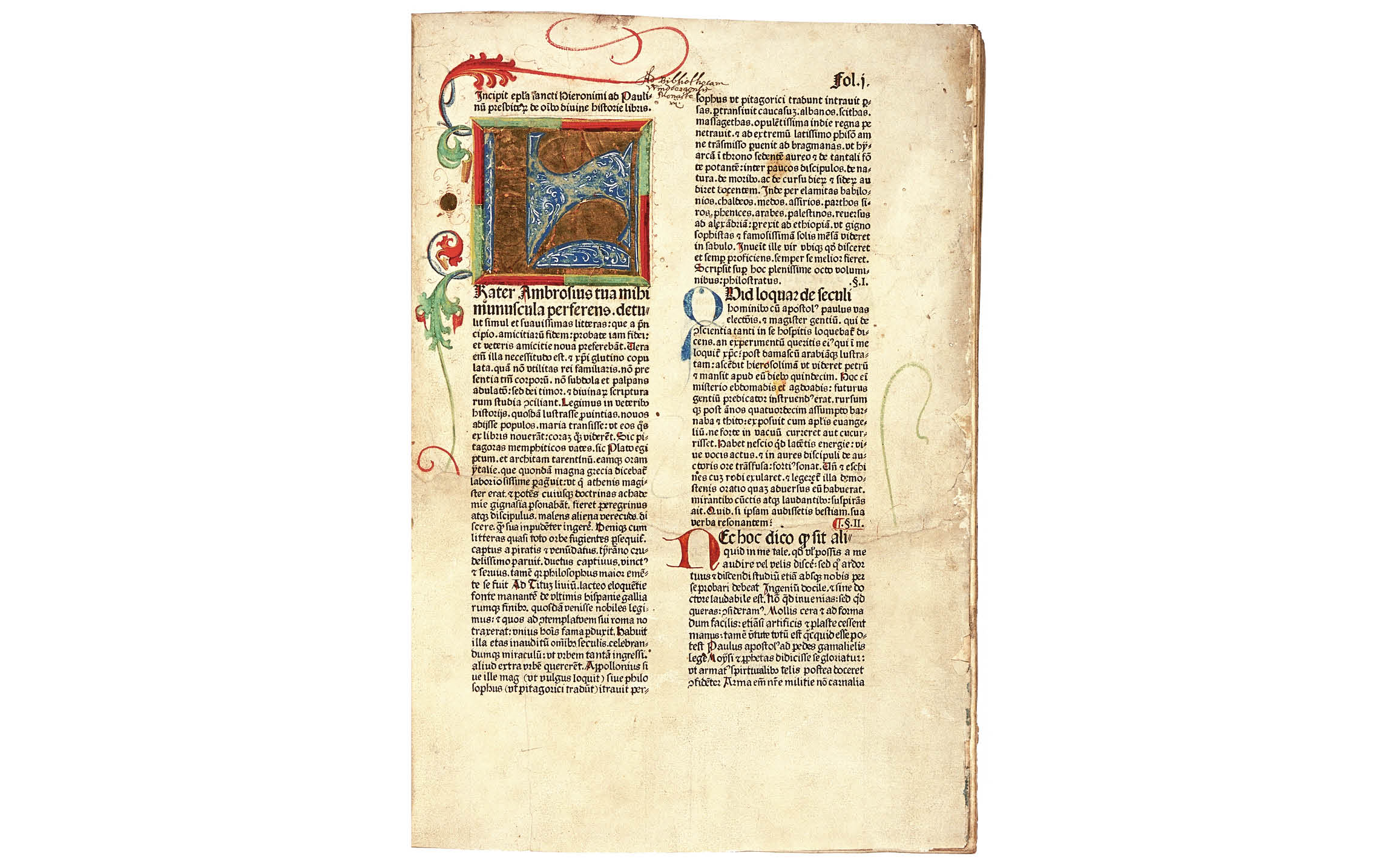

ラテン語時祷書(写本) 15世紀

時祷書とは、キリスト教信者が日常の祈りに際して使用した書物のひとつである。本書は、15世紀に写本された聖母マリアの小聖務日課のためのもので、羊皮紙にゴシック体で筆写されており、欄外装飾はブルゴーニュ様式で描かれている。本文中には聖書における「受胎告知」から「聖霊降臨」までの物語がイニシアルの中に細密画ミニアチュールとして描かれている。

参照:『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:70 (p.84)

『42行聖書』とインキュナブラ聖書

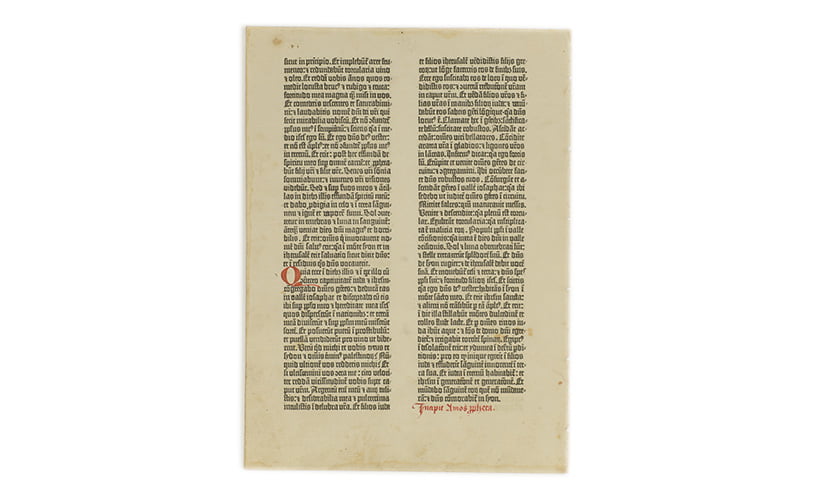

グーテンベルク印行 『42行聖書』(原葉2枚) 1455?

本書は活版印刷を発明したヨハン・グーテンベルクにより、初めて印刷された聖書である。ラテン語で書かれ、1枚42行で文章が構成されていることから『42行聖書』と呼ばれる。1828年にドイツのトリアー郊外の農家で発見されたものの一部で、旧約聖書のホセア書の巻末とヨエル書の全文計4ページである。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:1 (p.4-5)

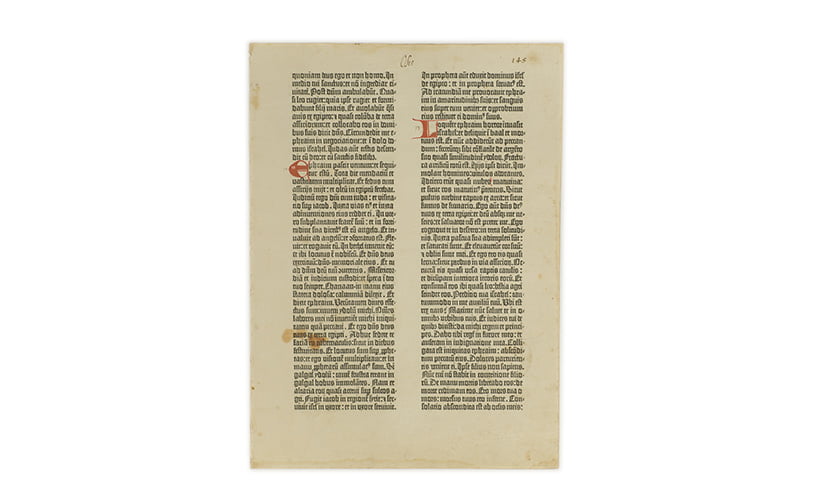

フスト・シェッファー印行『48行聖書』 1葉 1462

本書はヨハン・グーテンベルクの資金援助者だったヨハン・フストが、その印刷所を引きつぎ、娘婿でグーテンベルグの弟子だったペーター・シェッファーと作成したウルガタ聖書である。通称、『48行聖書』と呼ばれ、1462年8月14日にマインツで印行された。4番目の活版印刷聖書で、刊行年がはっきり特定できる最初の印刷聖書である。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』88号, 2019, p.11

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

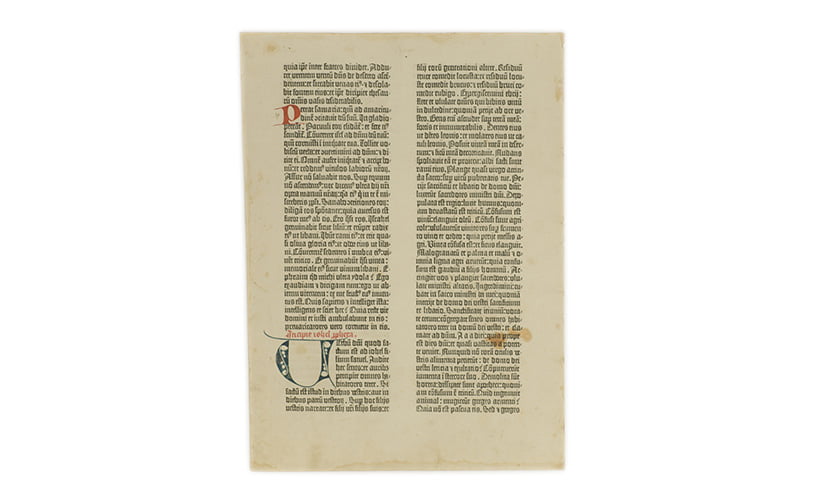

コーベルガー印行ラテン語聖書 第3版 1478

本書は15世紀末までに「世界でもっとも重要な印刷所」という評価さえ与えられたニュルンベルグのアントン・コーベルガーの印刷所で刊行されたウルガタ聖書である。初版は1475年に刊行されたが、本学図書館が所蔵するのは、第3版として1478年に出版されたものである。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

関西学院大学図書館報『時計台』88号, 2019, p.11

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

エラスムス校訂新約聖書とルター訳聖書

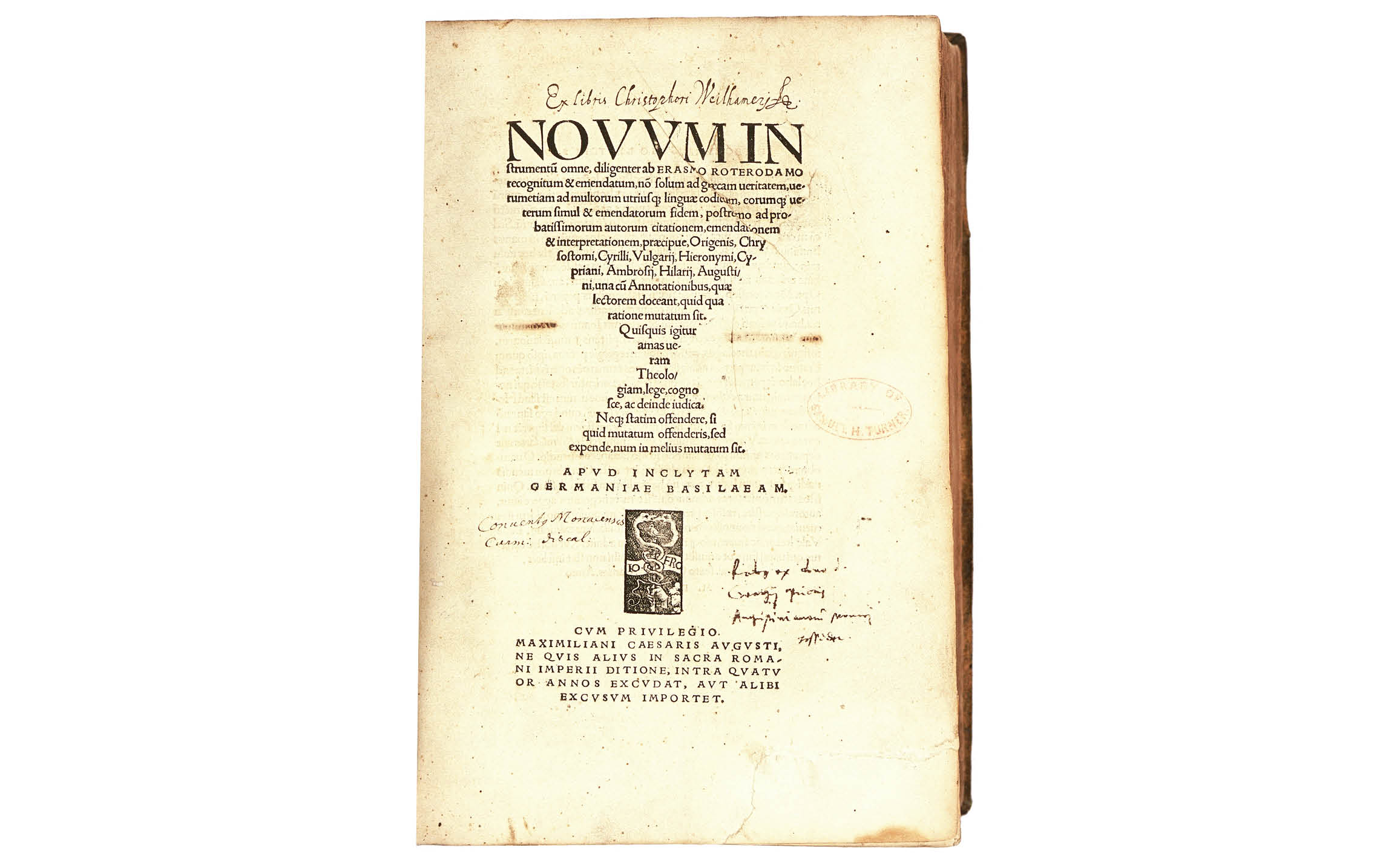

エラスムス校訂 新約聖書 初版 1516

ルネサンス期ヨーロッパを代表するフマニスト(人文主義者)、エラスムスによるギリシア語原典新約聖書の校訂版初版。エラスムスは、ヒエロニムスによるラテン語聖書(いわゆるウルガタ聖書)への無批判な依存を脱却し、ギリシア語の原典にもとづく研究を推進するため、本書を出版した。初版の表題では通常使われる"Testamentum(証言)"ではなく、"Novum instrumentu[m](研究のための「道具」)"が使われている。この校訂本は、新約聖書本文批評学の嚆矢となった。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:54 (p.66)

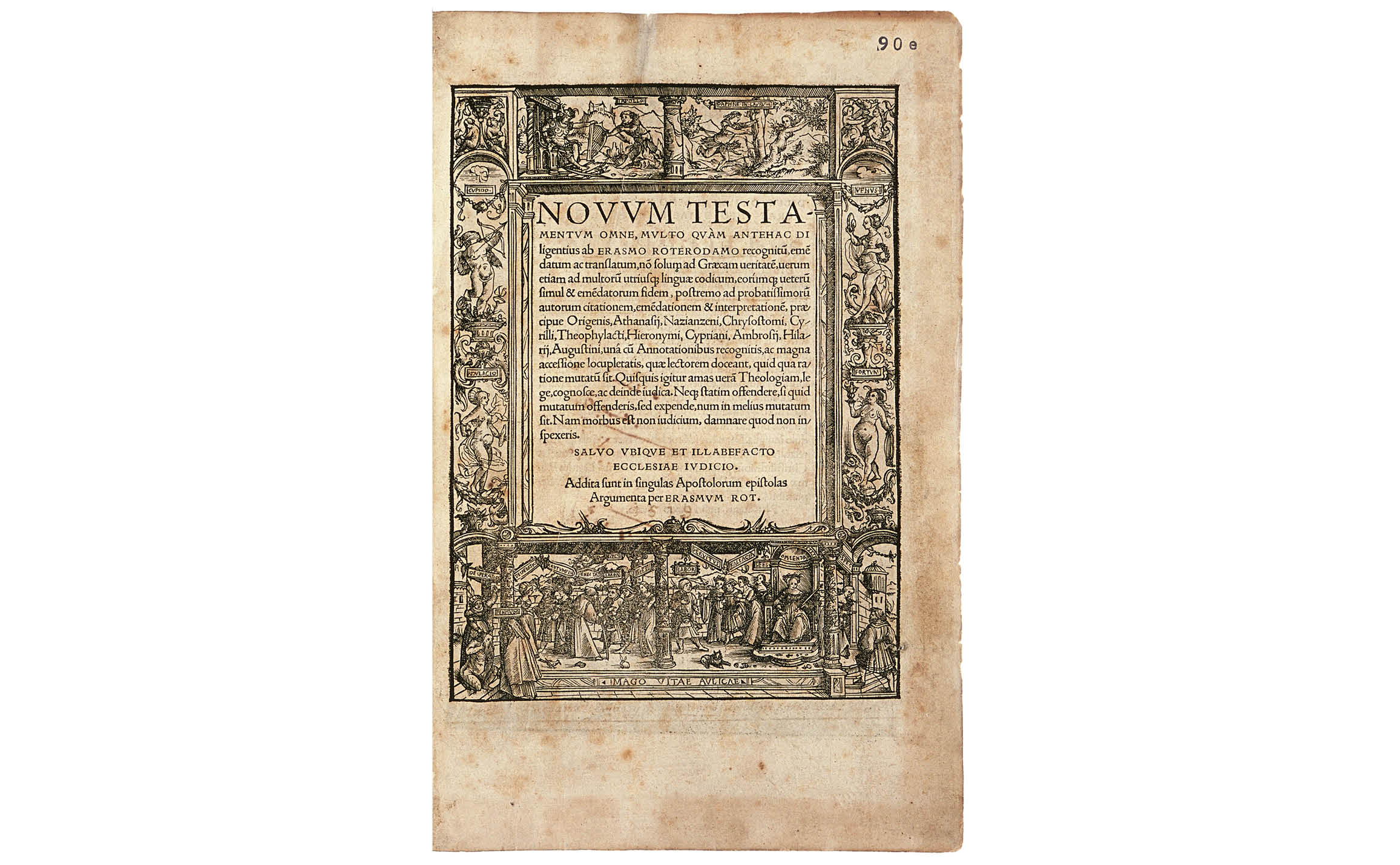

エラスムス校訂 新約聖書 第2版 1519

エラスムスによるギリシア語原典新約聖書の校訂版第2版。エラスムスは、上記初版が最終的な権威を持つものとは考えず、批判を受け入れ、改訂を続け、第2版以降には、注解の他、キリスト教神学に関する論議も加えられた。この第2版は、マルティン・ルターが1522年に最初のドイツ語訳新約聖書(いわゆる『9月聖書』)を出版した際の底本となった。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:55 (p.67)

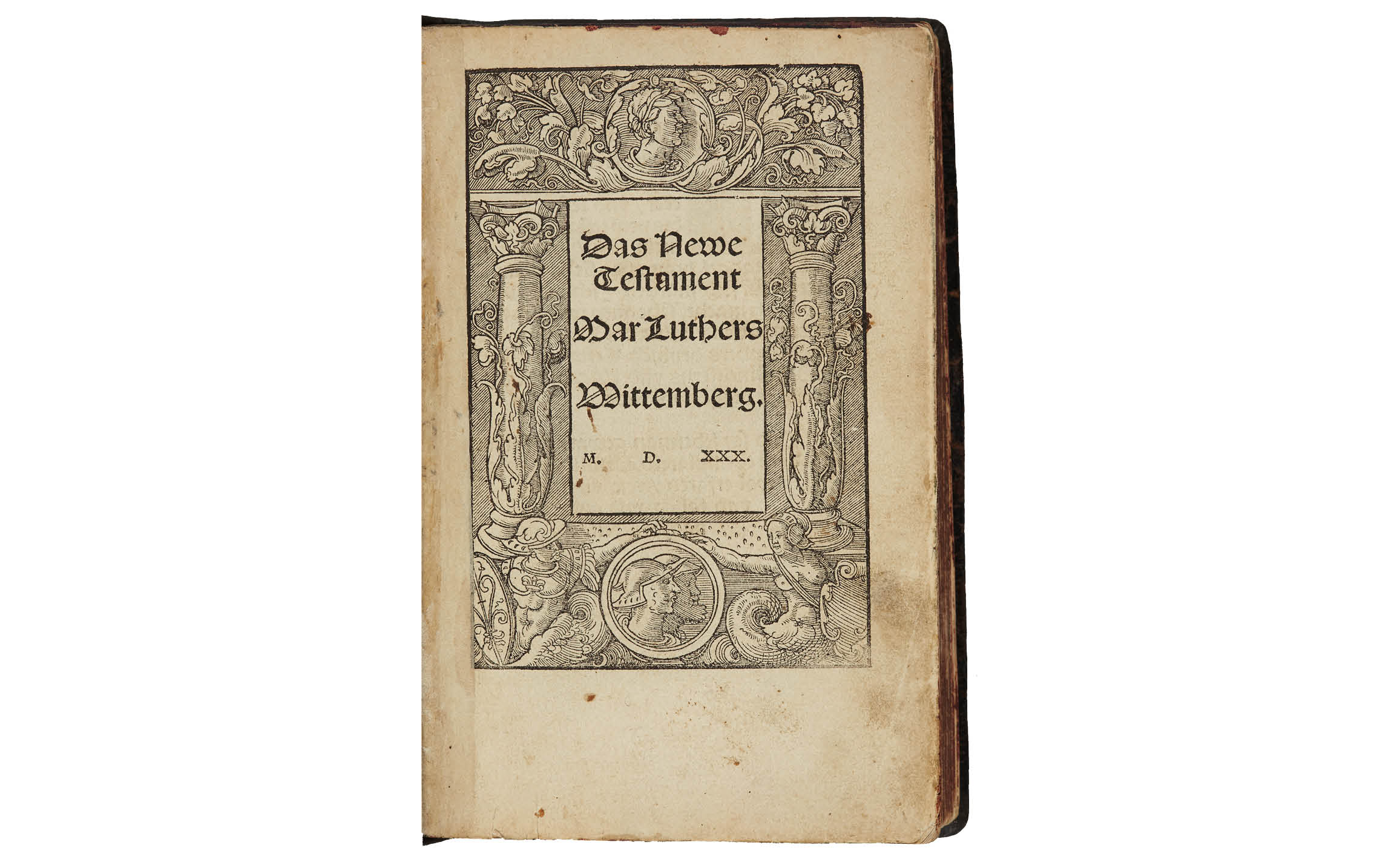

ルター訳 新約聖書 1530

宗教改革者マルティン・ルターが、1534年に新旧約聖書をあわせた完訳「旧約・新約聖書」を出版する前に出したルター生前最後のドイツ語訳「新約聖書」である。本書は、ポケットサイズの八ツ折判であり、木版画も多数収録し、マタイの木版画はルターの肖像画となっている。ルターの翻訳は、宗教改革の進展に寄与し、全ヨーロッパの自国語聖書研究に刺激を与え、ドイツ語の発展にも影響を与えた。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ『関西学院と聖書』

関西学院大学図書館報『時計台』91号, 2023, p.2-14

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

宗教改革3大文書

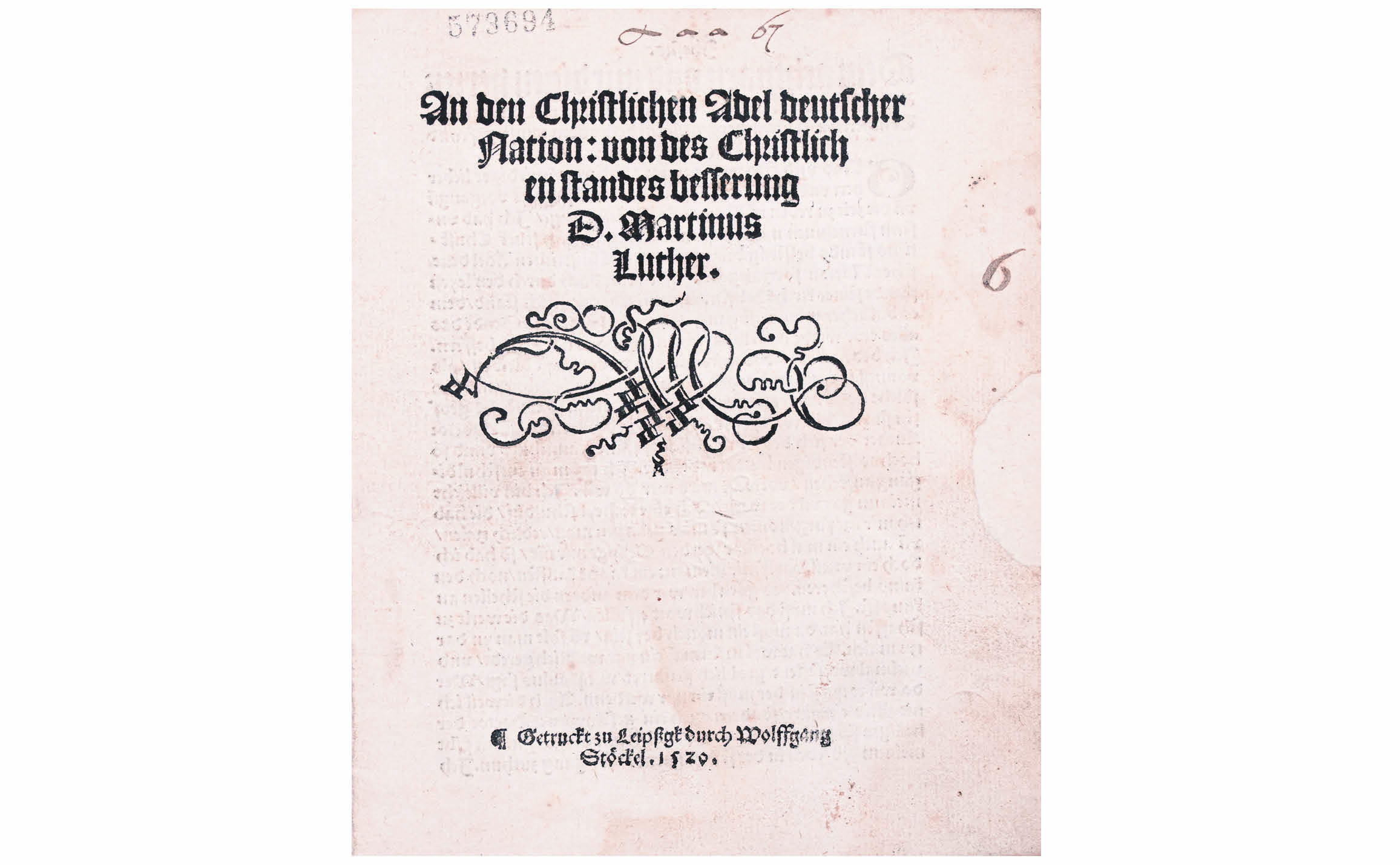

キリスト教界の改善に関してドイツのキリスト者貴族に与える書 1520

1520年に書かれたマルティン・ルターの「宗教改革三大文書」と呼ばれる著作の第1書である。富と権力に堕落して、もはや「反キリスト」と見なさざるを得なくなったカトリック教会の世俗的な地位と財産を批判し、聖書に基づいて一人ひとりが祭司であるとする考え方(万人祭司説)を主張し、教会改革の必要を説いた。

参照:『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:7(p.12)

関西学院大学図書館報『時計台』91号, 2023, p.2-14

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

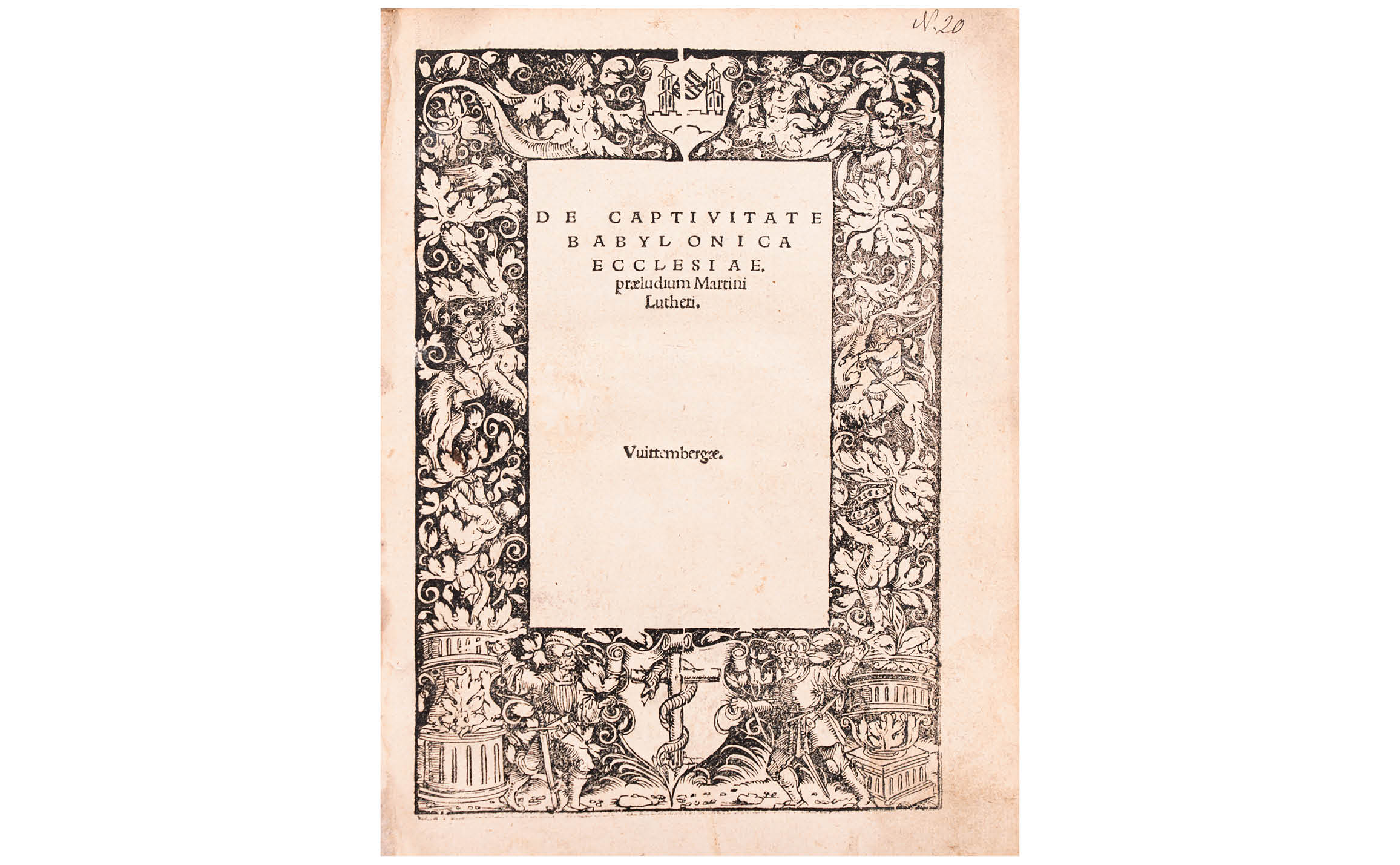

教会のバビロン捕囚について 初版第2刷 1520

ルターの「宗教改革三大文書」のひとつで、改革運動の幕をあけた第1書に続く、第2番目の資料である。イスラエル人がバビロンに破れて捕囚された故事にならい、カトリック教会の「秘跡」を7つとする考え方を批判し、「洗礼」と「聖餐」だけを聖書に根拠を有するという理由で承認している。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』91号, 2023, p.2-14

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

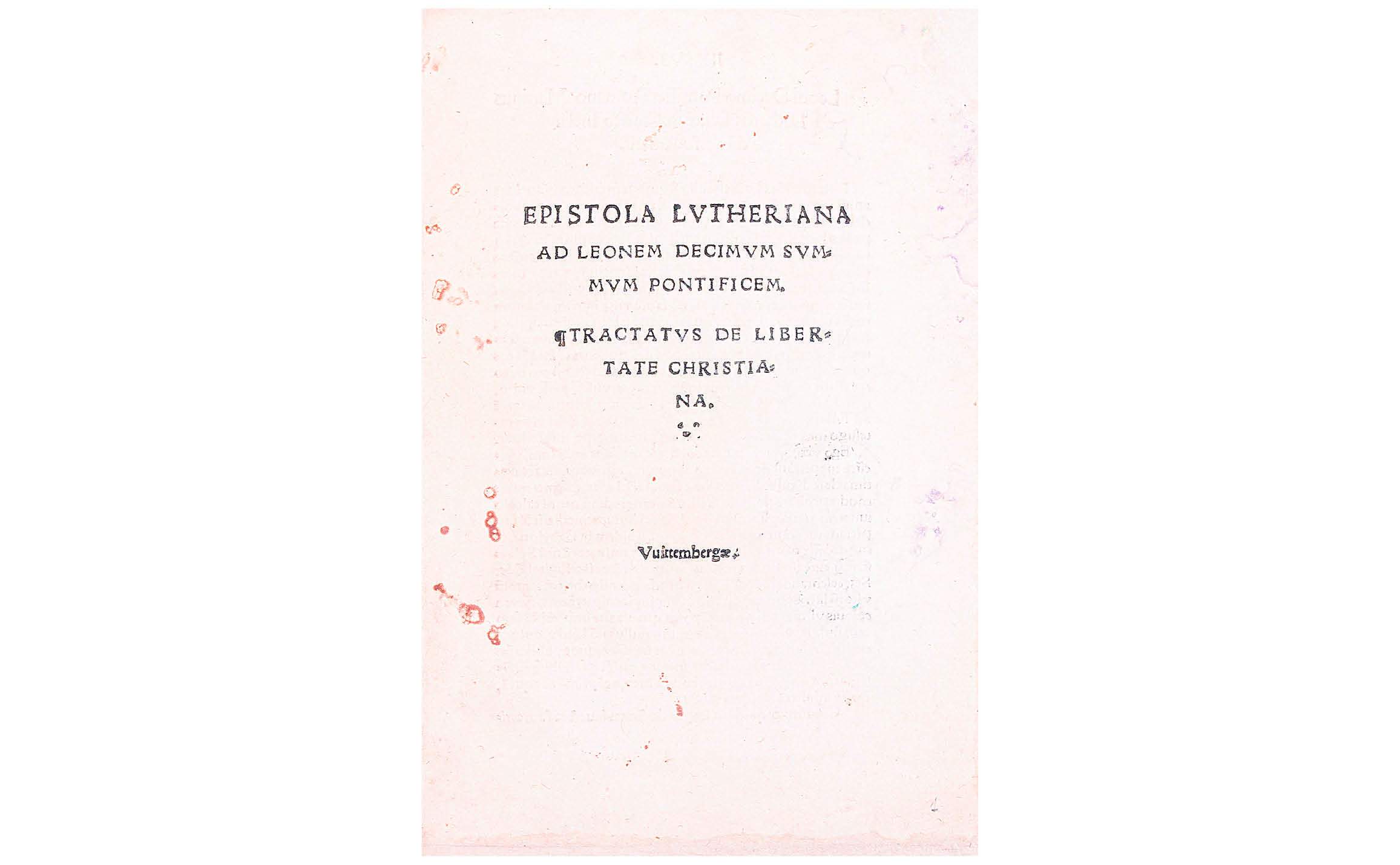

キリスト者の自由 ラテン語初版 1520

ルターの「宗教改革三大文書」の第3番目の資料で、『キリスト者の自由について』のラテン語版の初版。教皇レオ10世への献呈と民衆のために書かれたため、ラテン語版とドイツ語版がある。キリスト者の自由は信仰によって得られ、信仰の自由は隣人への愛の奉仕に帰し、そのためにはキリストの愛を模範とすべきと説いている。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』91号, 2023, p.2-14

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

『欽定訳聖書』と『初期英訳聖書』

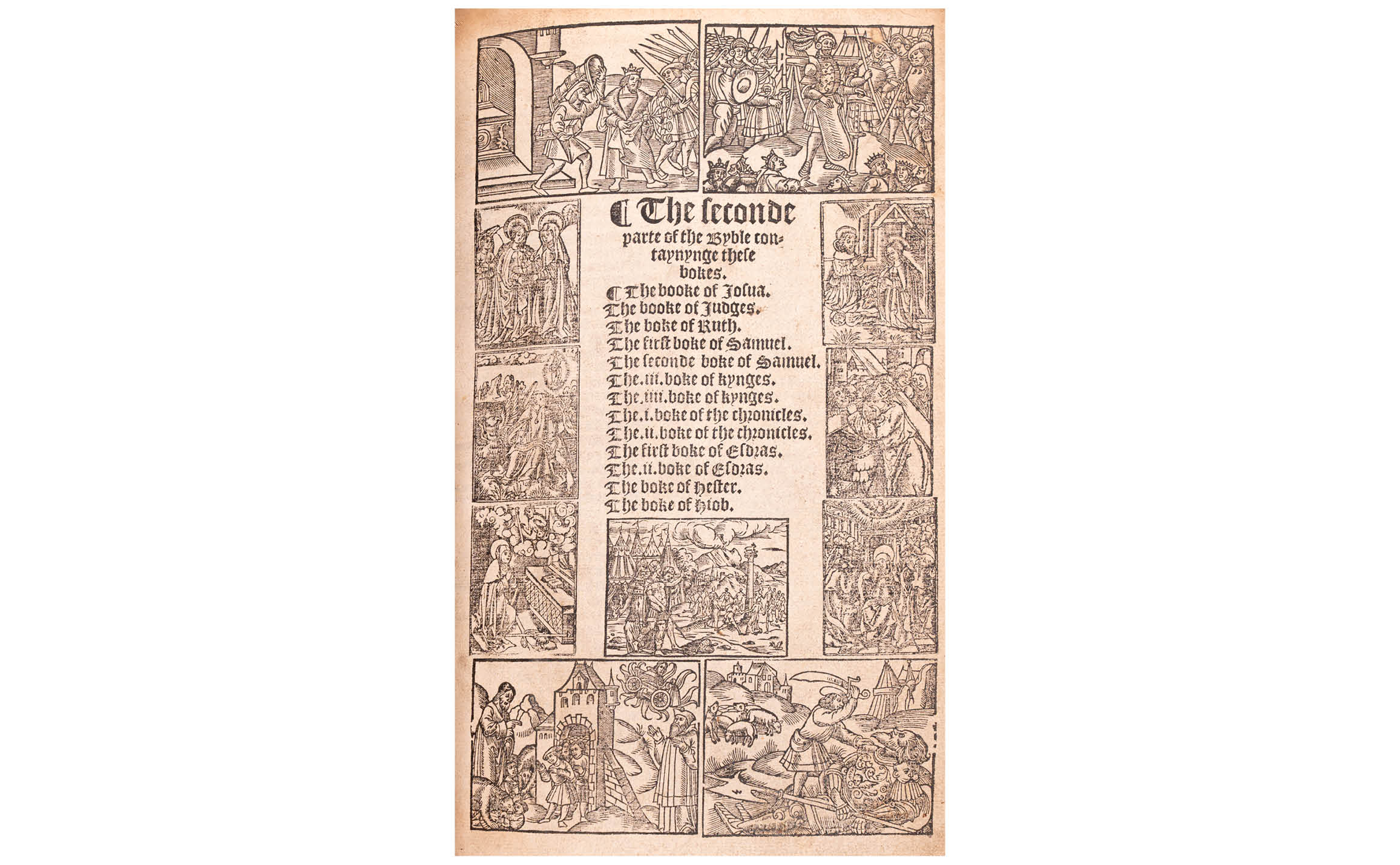

マシュー聖書 第3版 1551

書名の由来となったトマス ・ マシューは、ルターのドイツ語新約聖書に影響され英語聖書の出版を志したウィリアム・ティンダルの僚友、ジョン・ロジャーズの偽名と言われている。1536年のティンダルの処刑後、遺稿をもとに、1537年に初版が出版され、本書は第3版。広く普及したが、ティンダル訳の影響が保守層から反感を買い、イギリス王室はマイルズ・カヴァデールに改訂を指示、 1539年に『大聖書』が出版された。

参照:『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:21 (p.28)

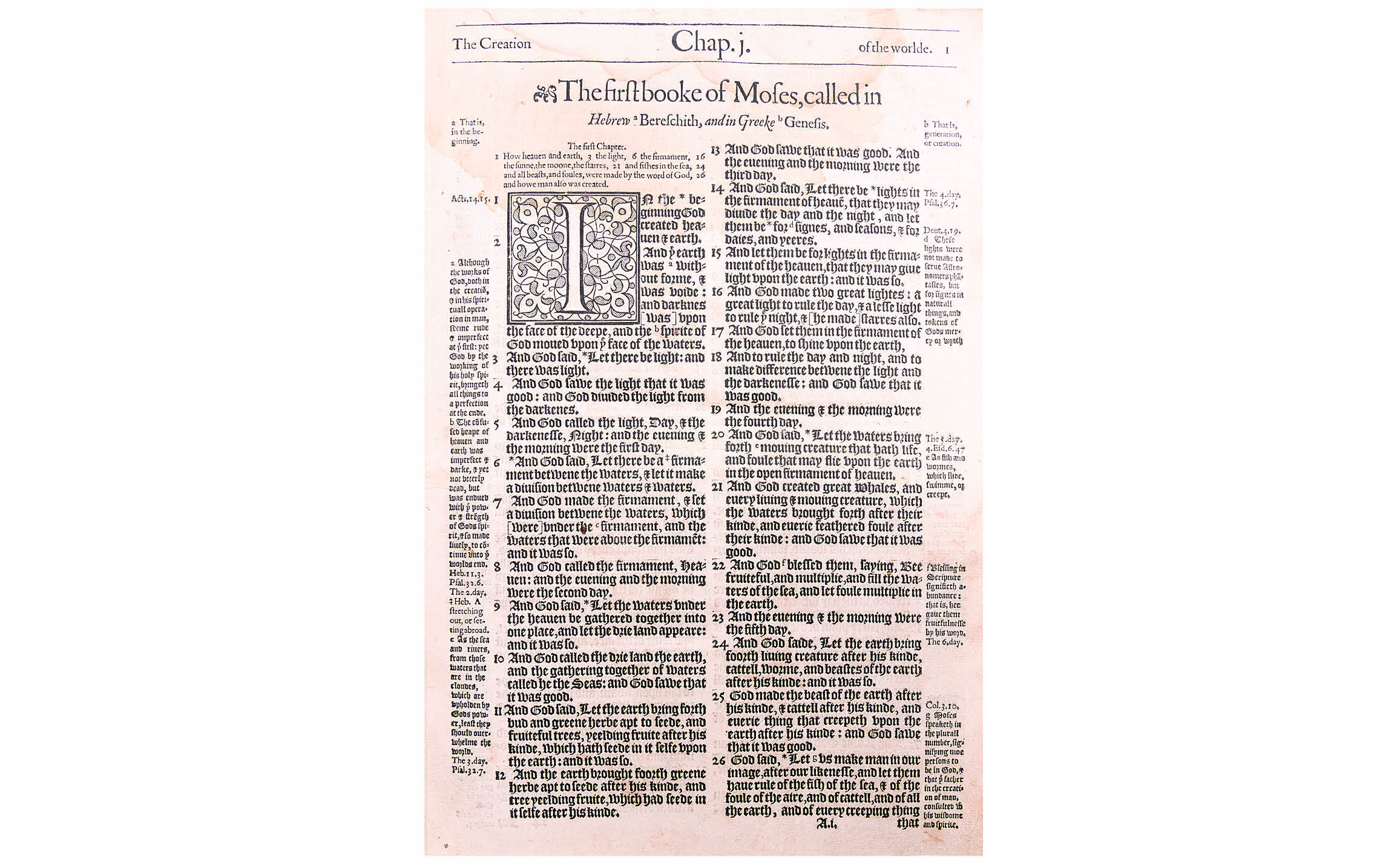

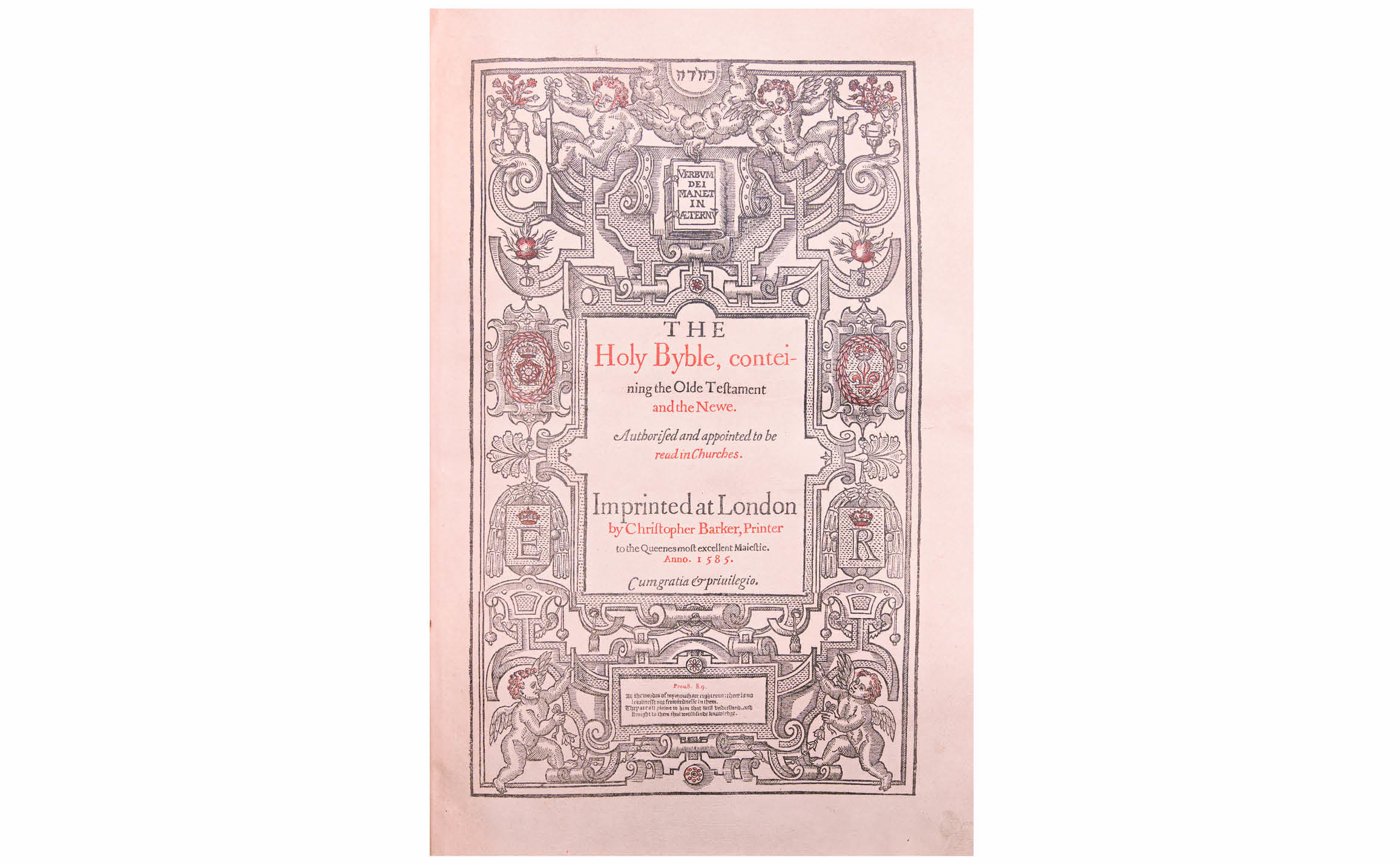

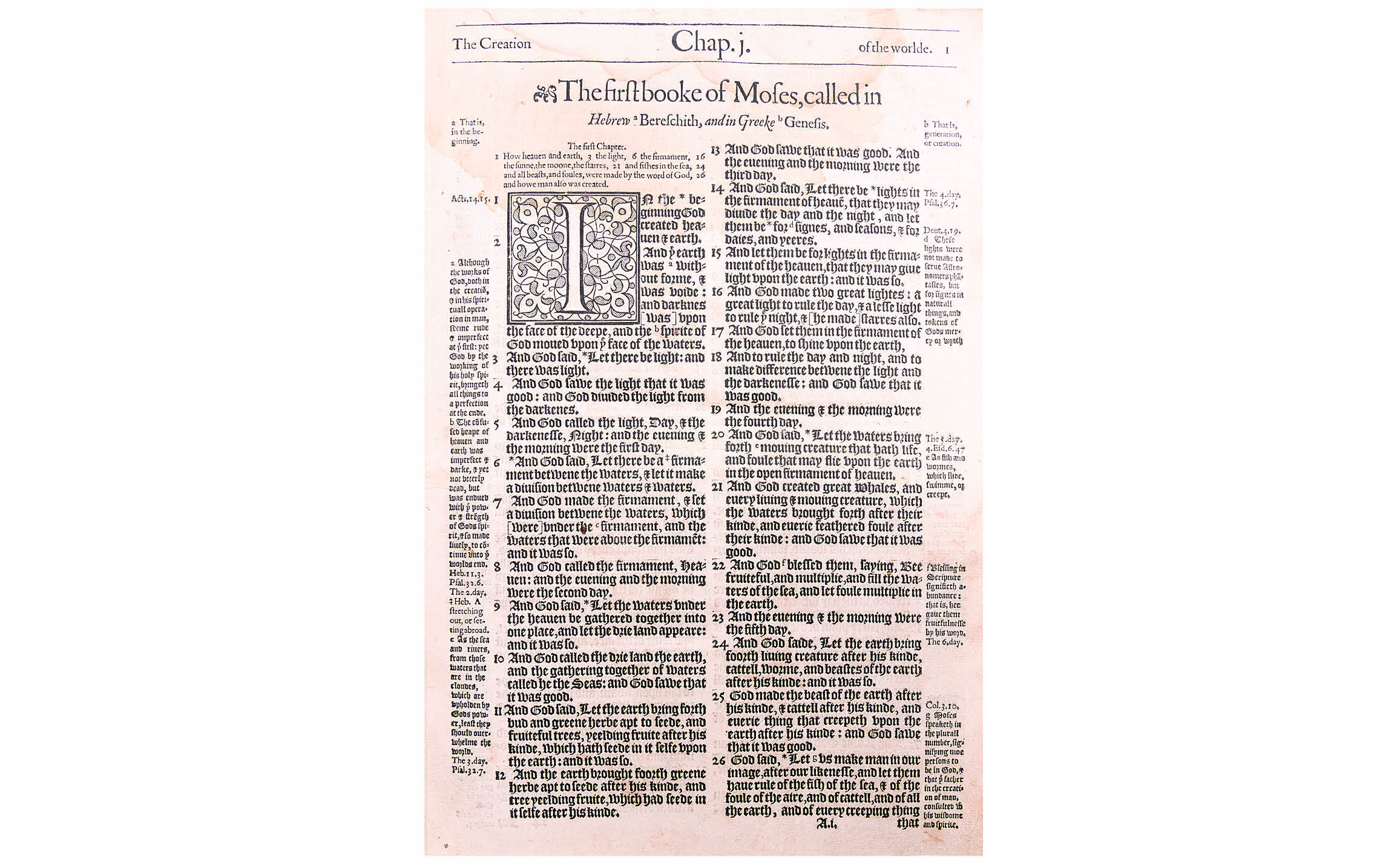

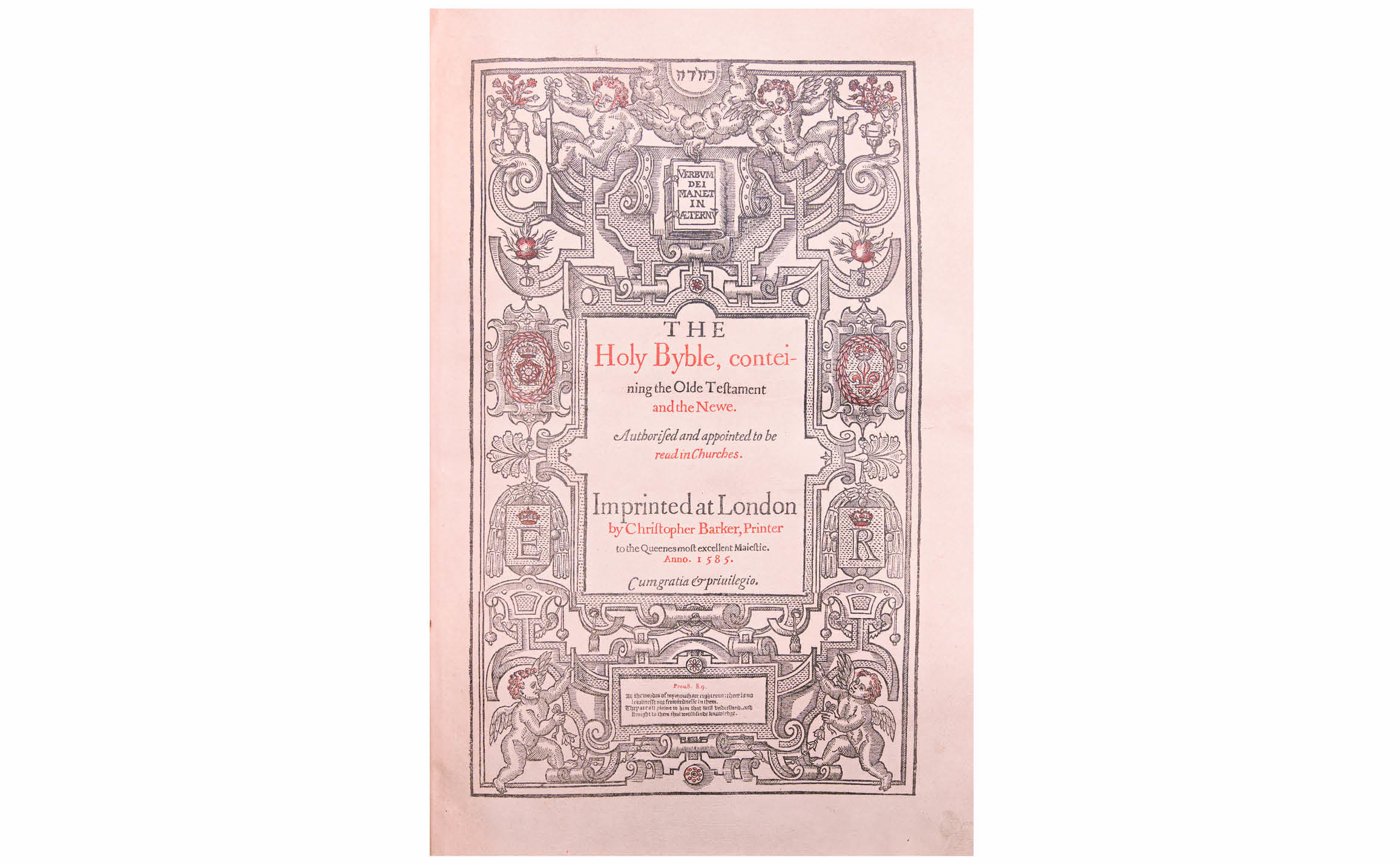

主教聖書 1585

本書は、『大聖書』の改訂を目的に1566年にカンタベリー大司教パーカーの主導で企画され、国内の主教による共同作業で訳文が完成されたため、『主教聖書』と呼ばれる。1571年には、カンタベリー大主教区の会議により大聖堂や各教会での使用が決められた。『主教聖書』は多くの版を重ねたが、ピューリタンが出版した『ジュネーヴ聖書』に対する民衆の支持には抗すべくもなく、やがて1611年に『欽定訳聖書』が出版されることとなった。

参照:『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:22 (p.29)

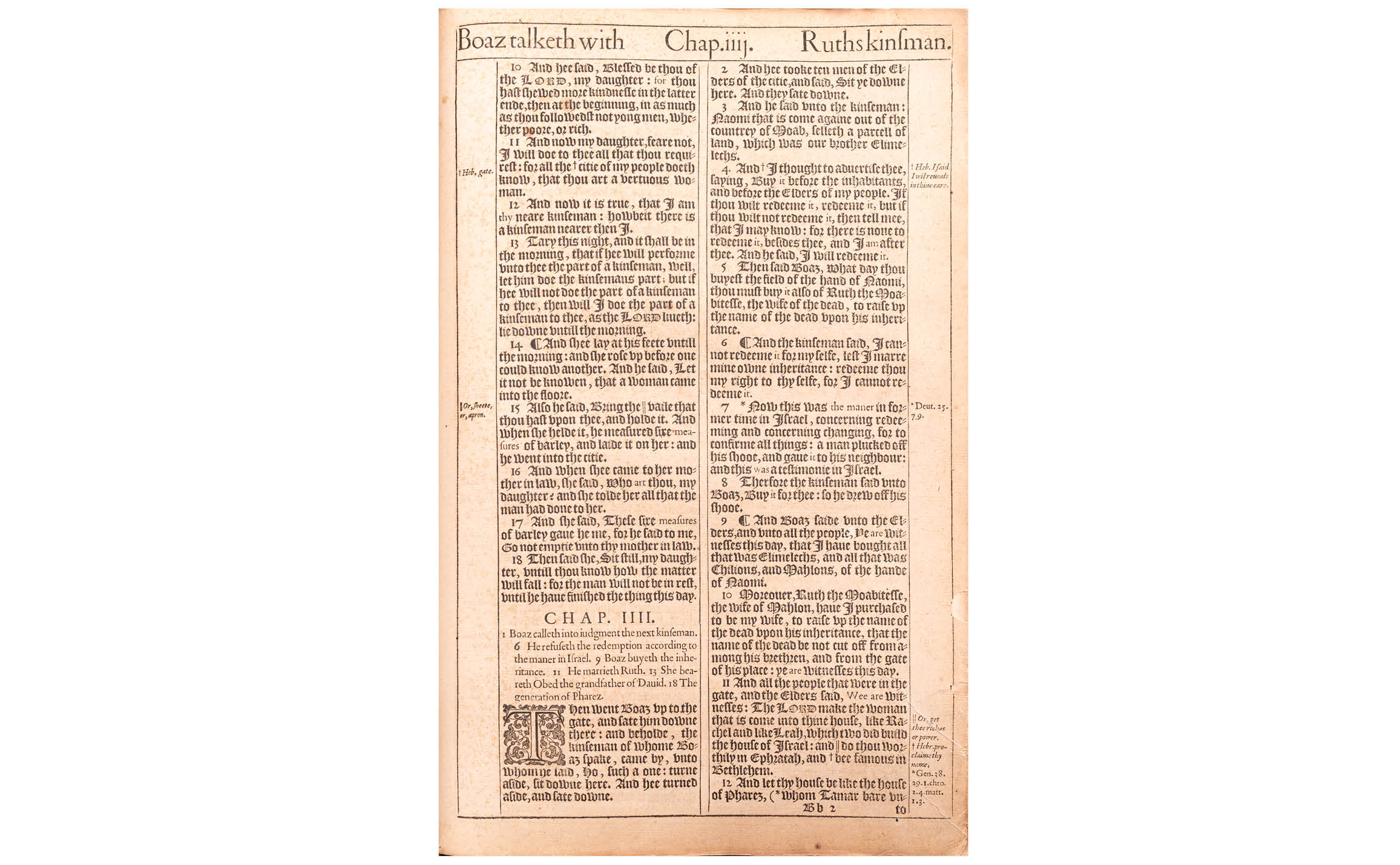

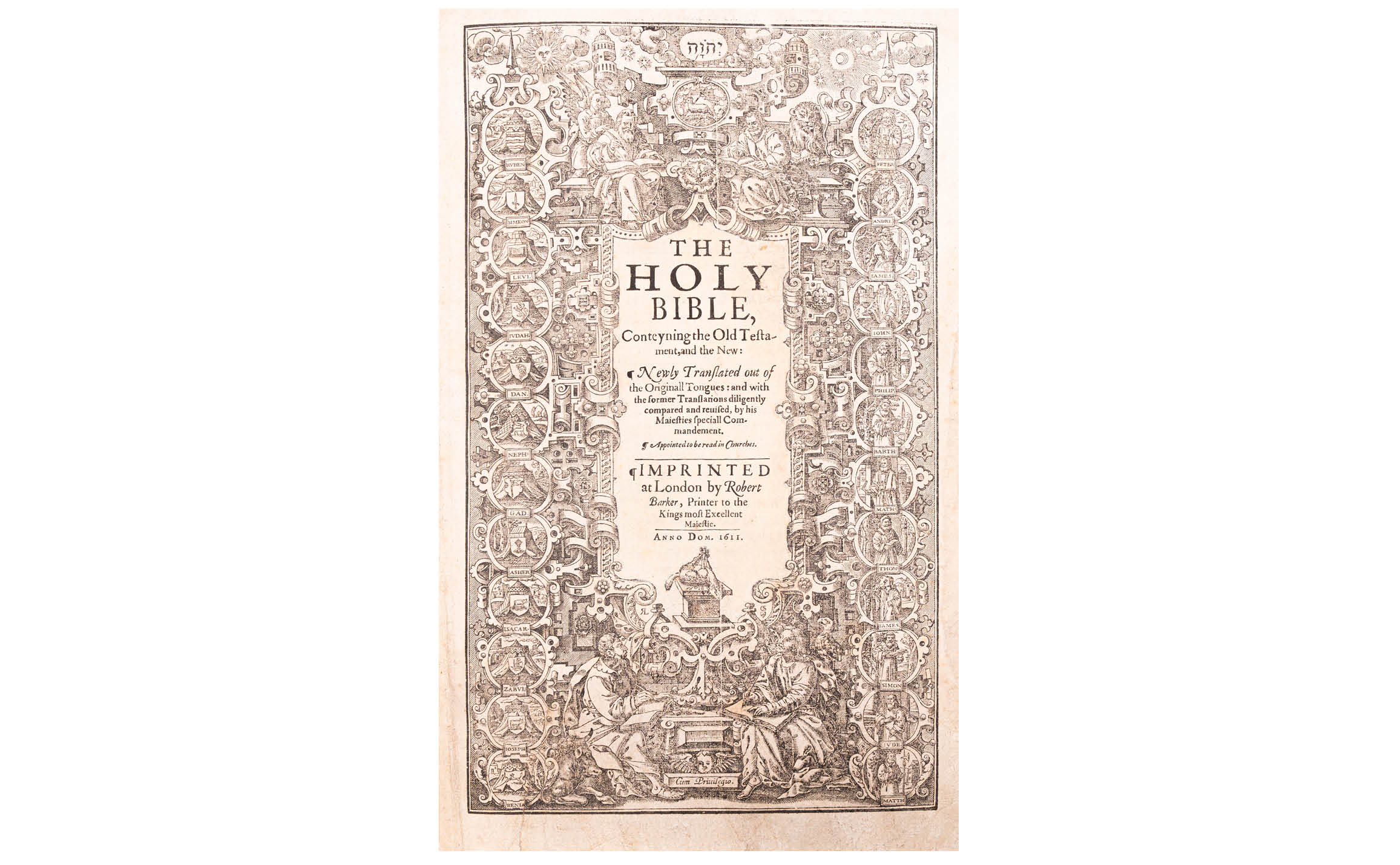

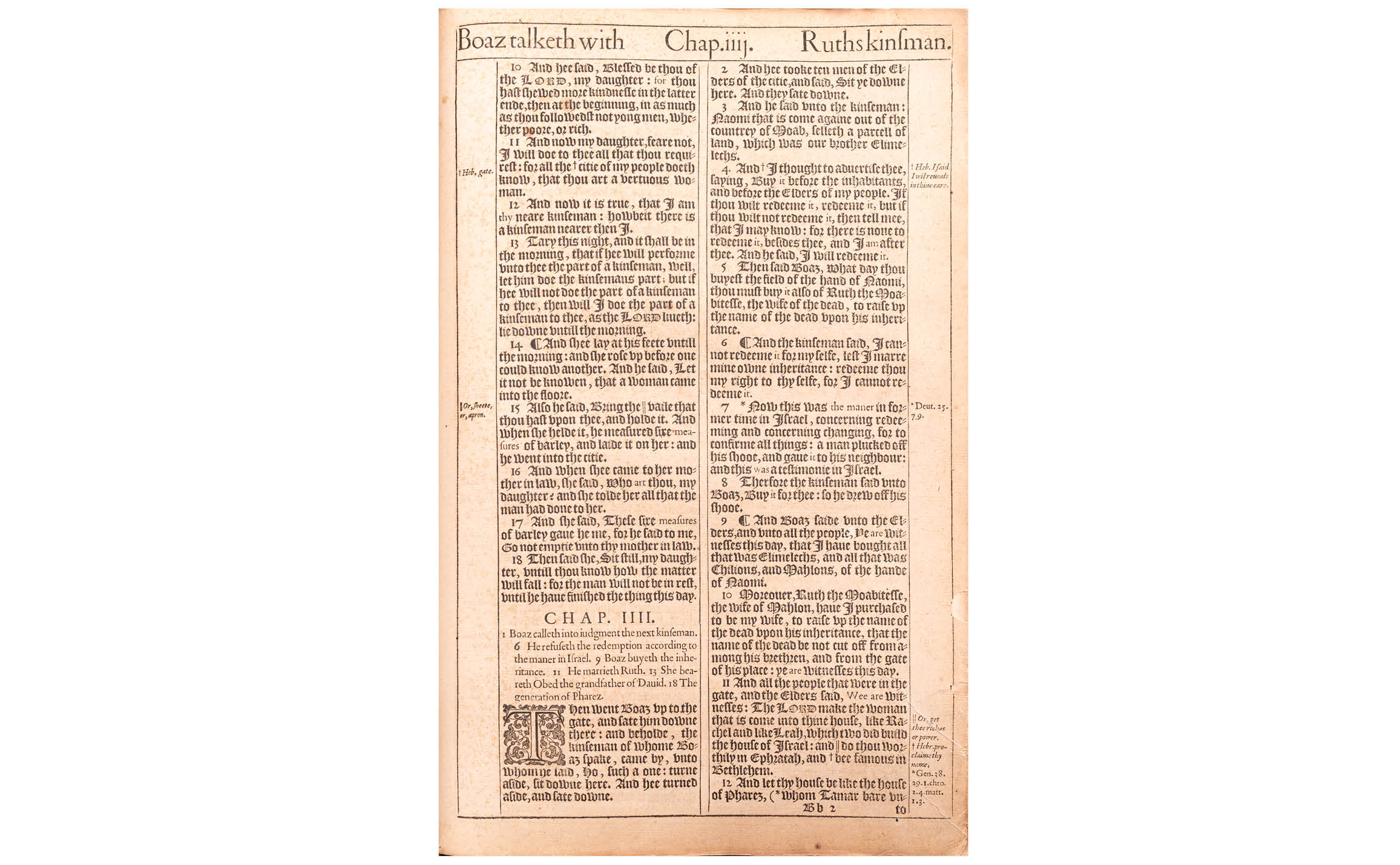

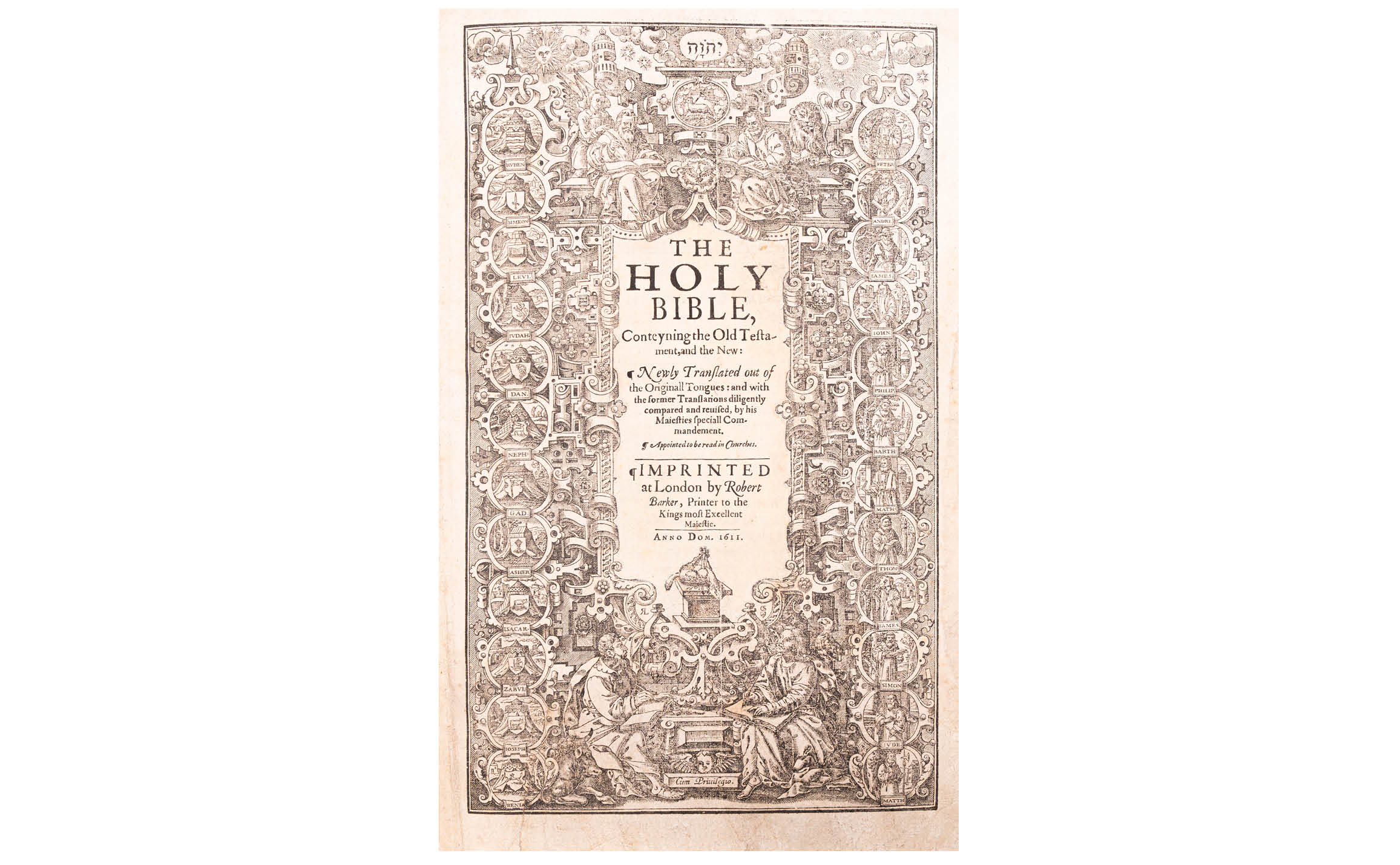

欽定訳聖書 初版 1611

1611年公刊の英語聖書で、『ジュネーヴ聖書』を嫌ったイギリス王ジェームズ1世の命により翻訳編集さ れたため、『ジェームズ王聖書』とも呼ばれる。美しく格調高い訳文は、シェイクスピアの作品と並び近代英語の文体形成に大きな役割を果たしたとされる。本書は初版初刷であり、初刷ではルツ記3章15節で"she"とすべきところを"he"と誤って印刷しているため、"He bible"と呼ばれることがある。

参照:『印刷技術と聖書』関西学院大学図書館, 2014. 展示番号:24 (p.31)

関西学院大学図書館報『時計台』80号, 2010, p15-17

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

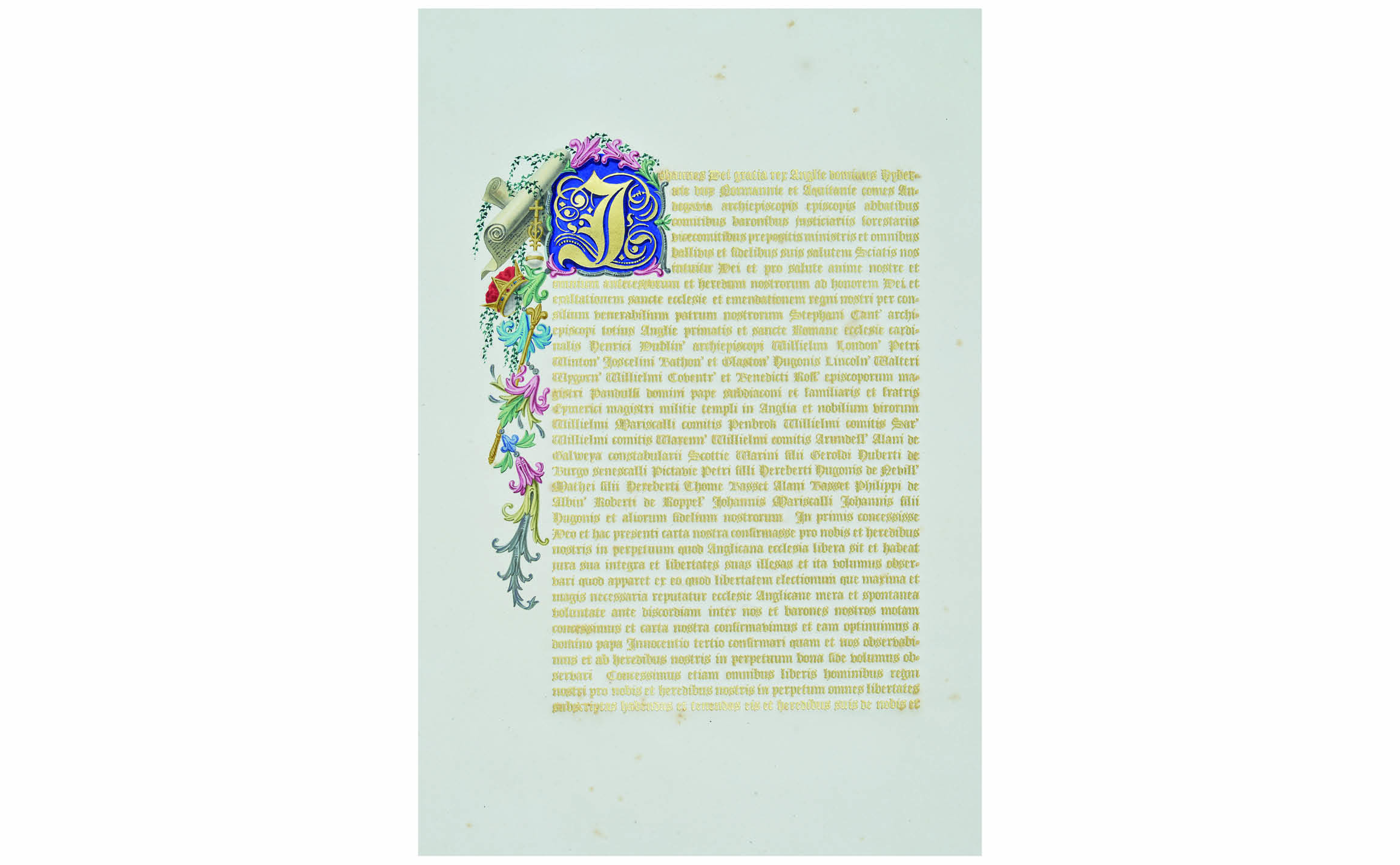

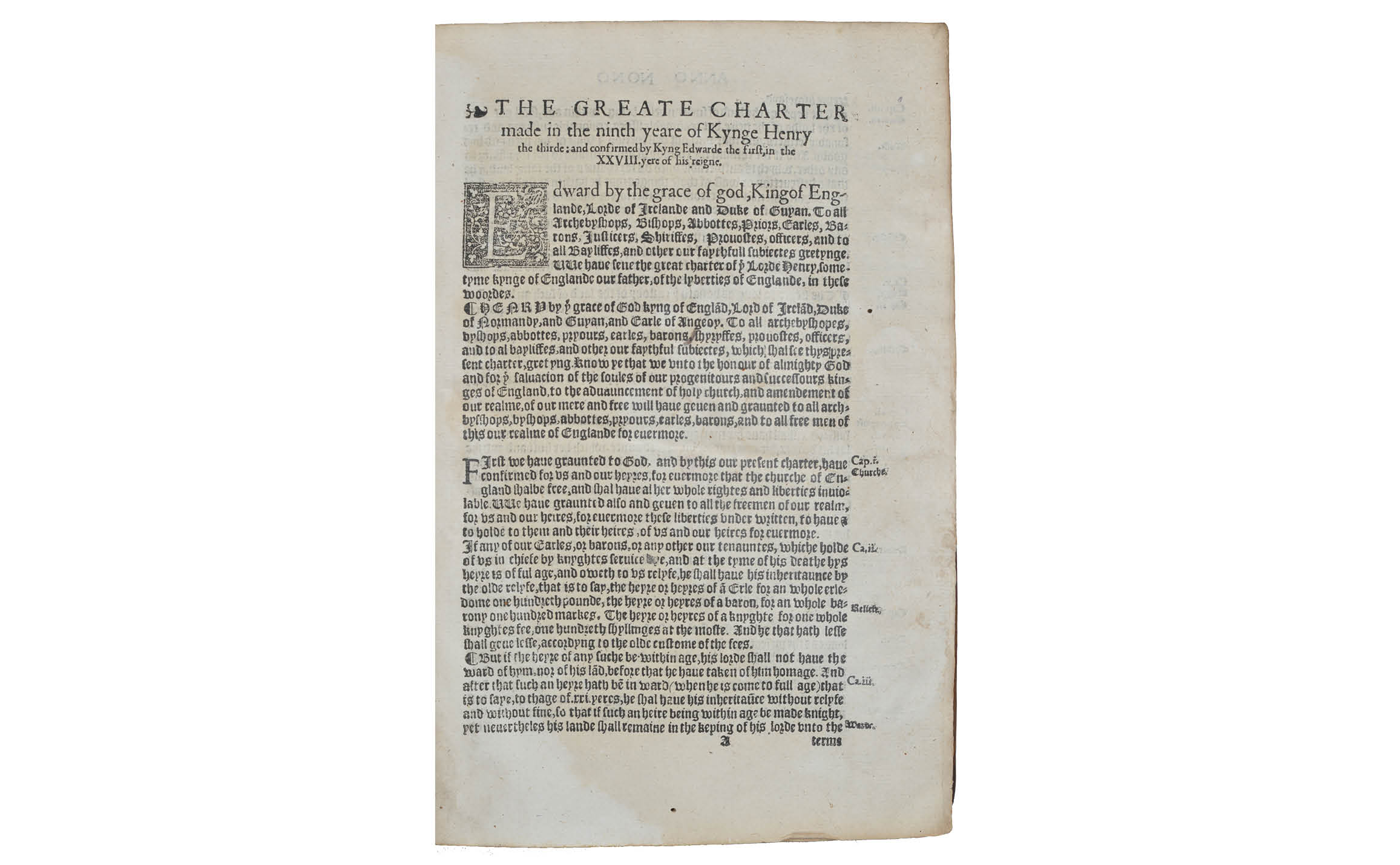

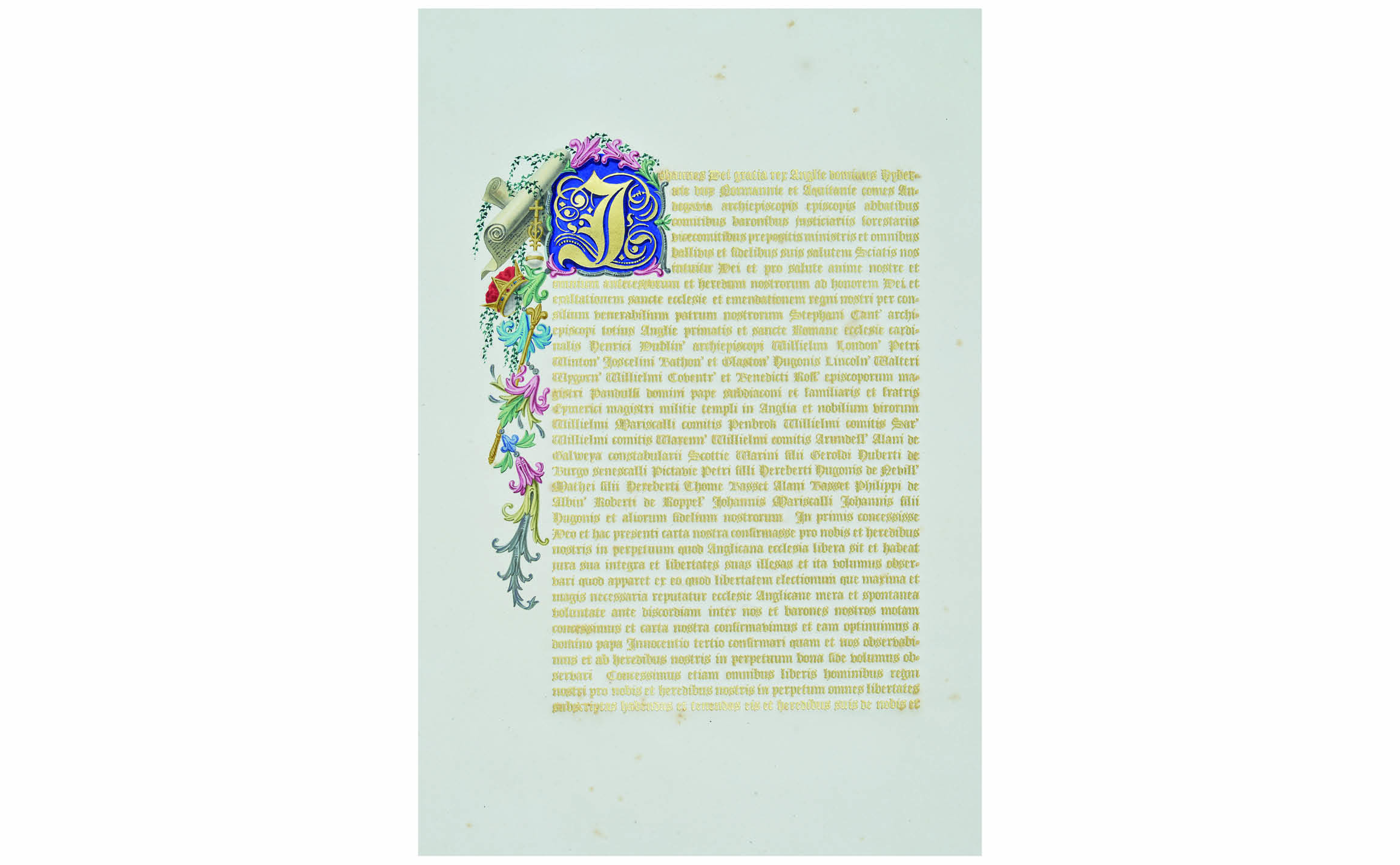

マグナ・カルタ関連コレクション

マグナ・カルタは1215年、イングランドのジョン王の発給当初は「自由の憲章」と呼ばれ、1216年に小さな憲章と分離してマグナ・カルタ=大憲章と称されて以降、イギリス史において真に偉大な憲章へと成長した。本学図書館の関連資料は、16世紀の法律書にはじまり、マグナ・カルタを近代に引き継いだ註解資料など、イギリス立憲主義の歴史を系統的にみることができるよう集められている。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』86号, 2016, p.2-17

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有))

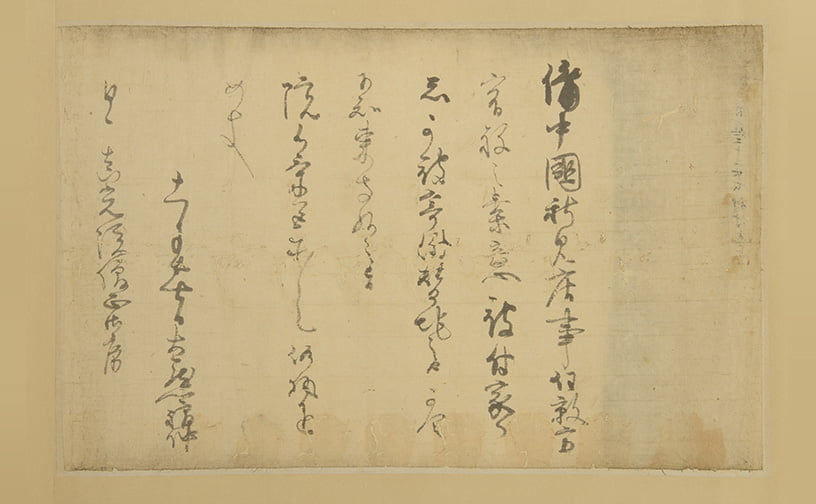

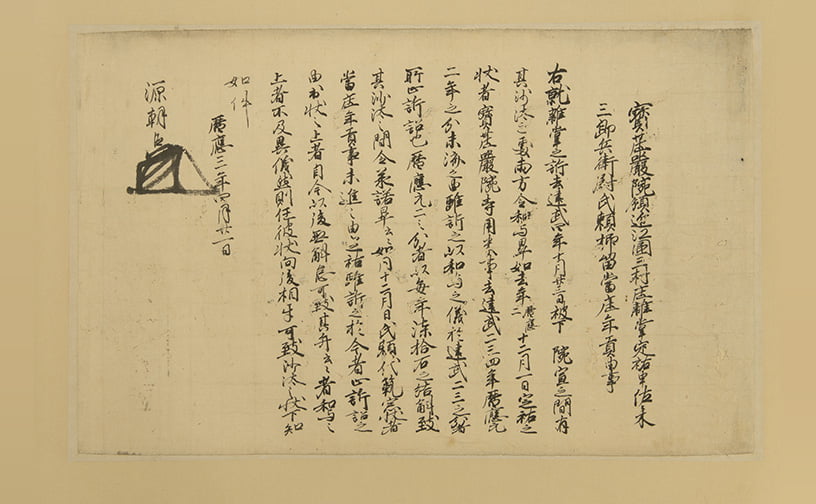

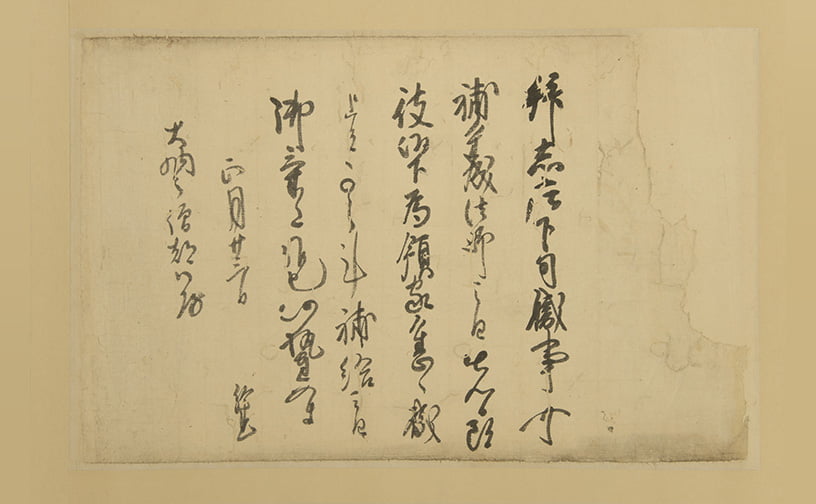

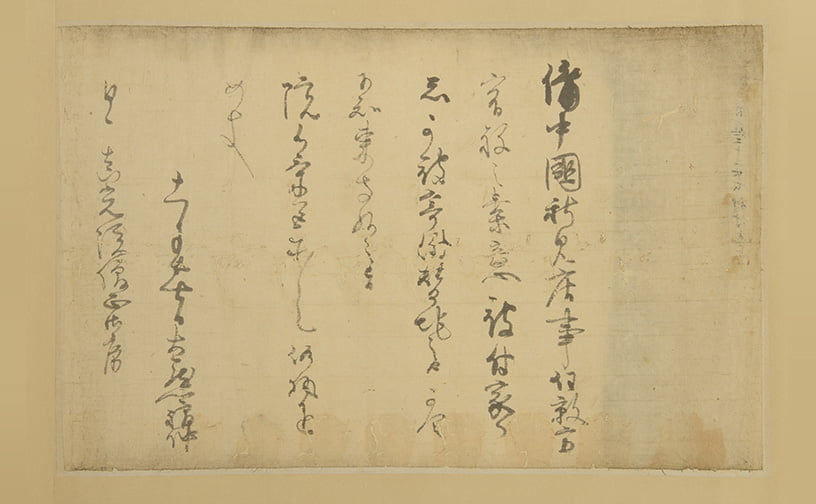

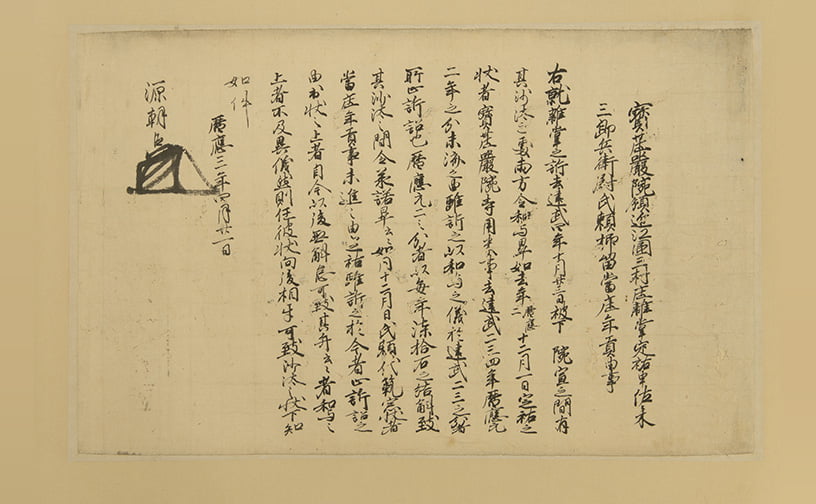

東寺文書

東寺文書は平安時代から京都の教王護国寺(東寺)に伝来し、現在、東寺・京都府立総合資料館・京都大学総合博物館に所蔵されている古文書類と、その他の機関に所蔵されている若干の散逸文書などからなる古文書群をいう。これらは史料的、美術史的な価値が高く、なかでも京都府立総合資料館所蔵の東寺百合文書は国宝に指定されている。本学所蔵の東寺文書は「足利直義裁許状」(1340年)などの16通の正文である。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』23号, 1981

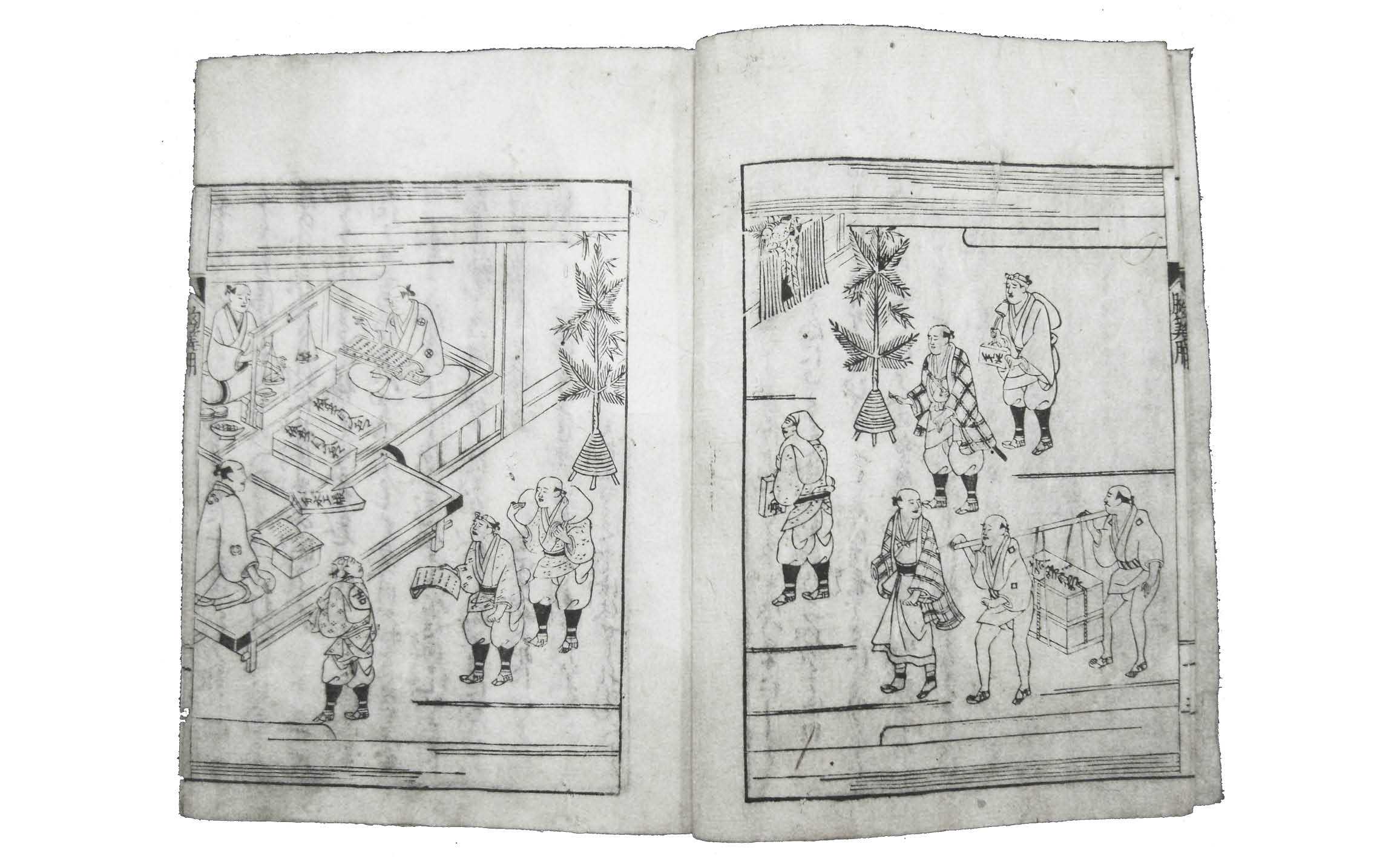

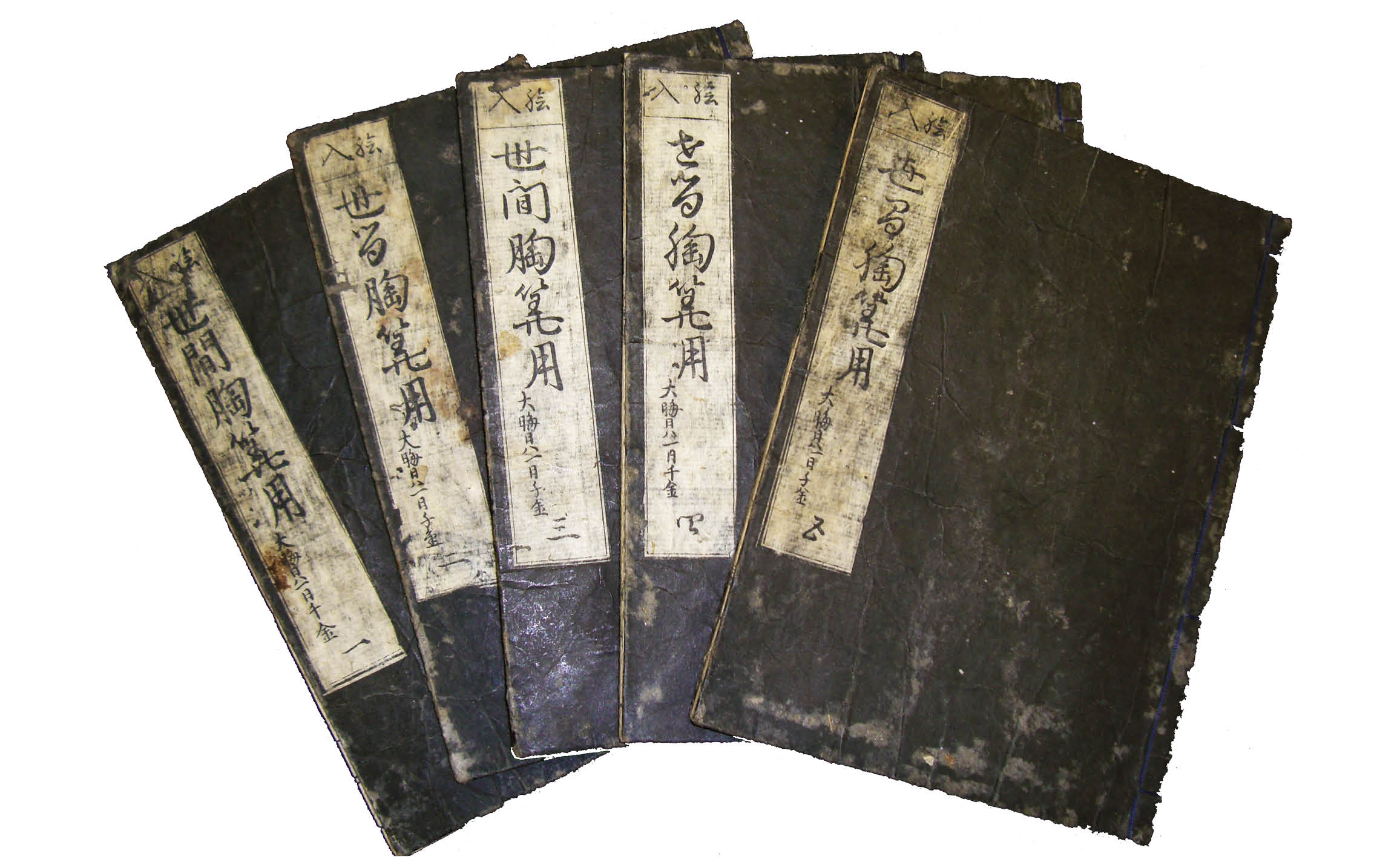

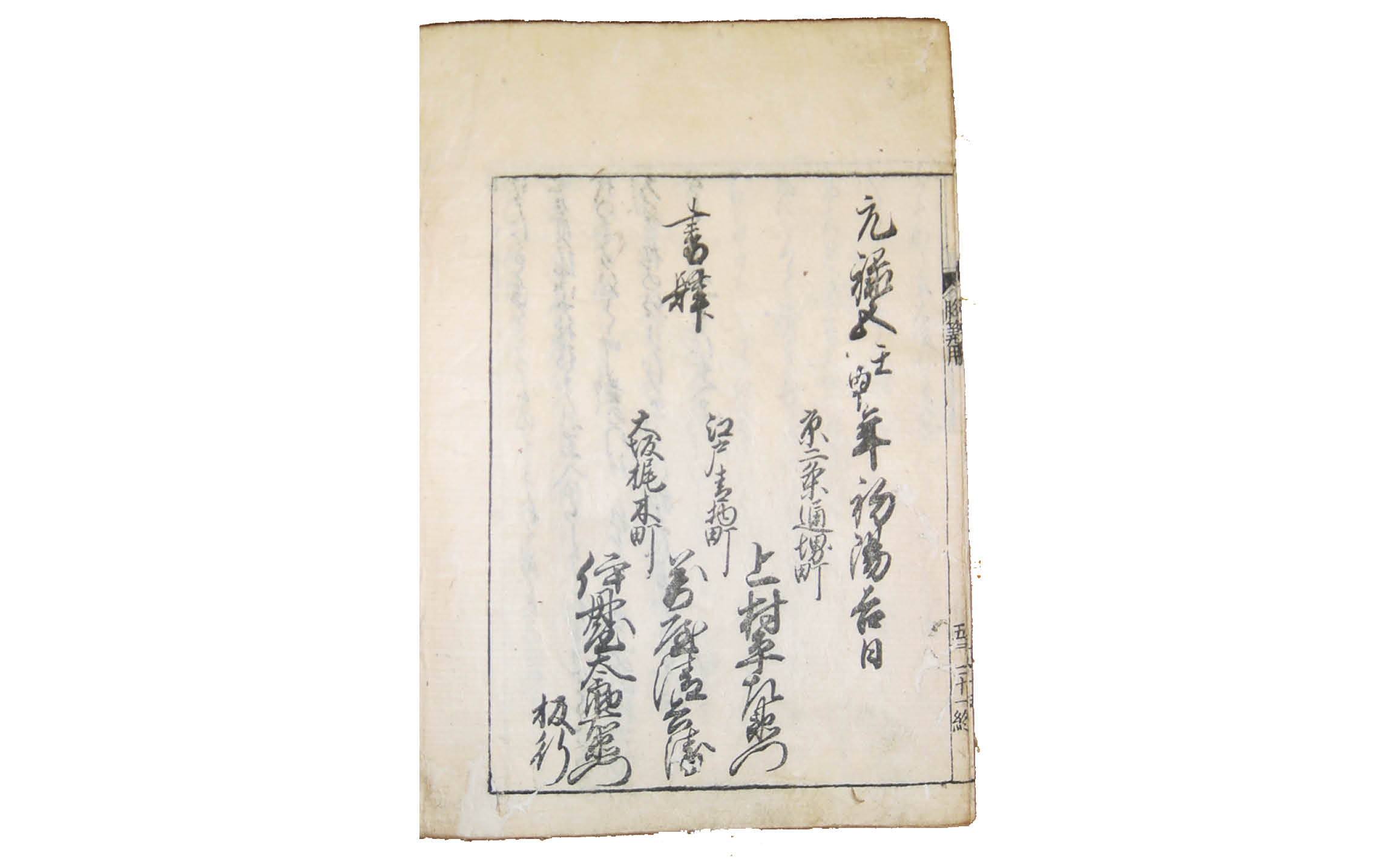

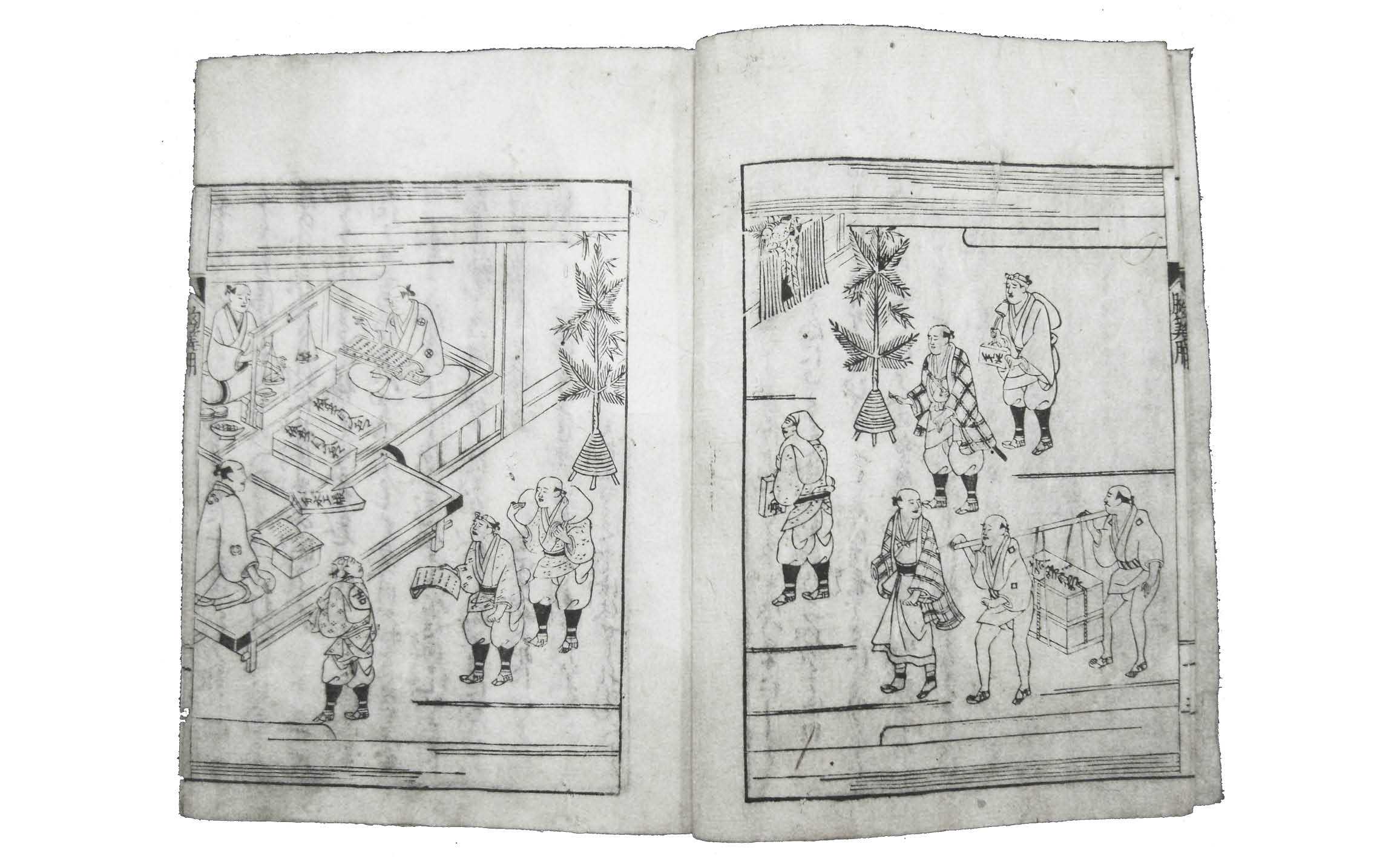

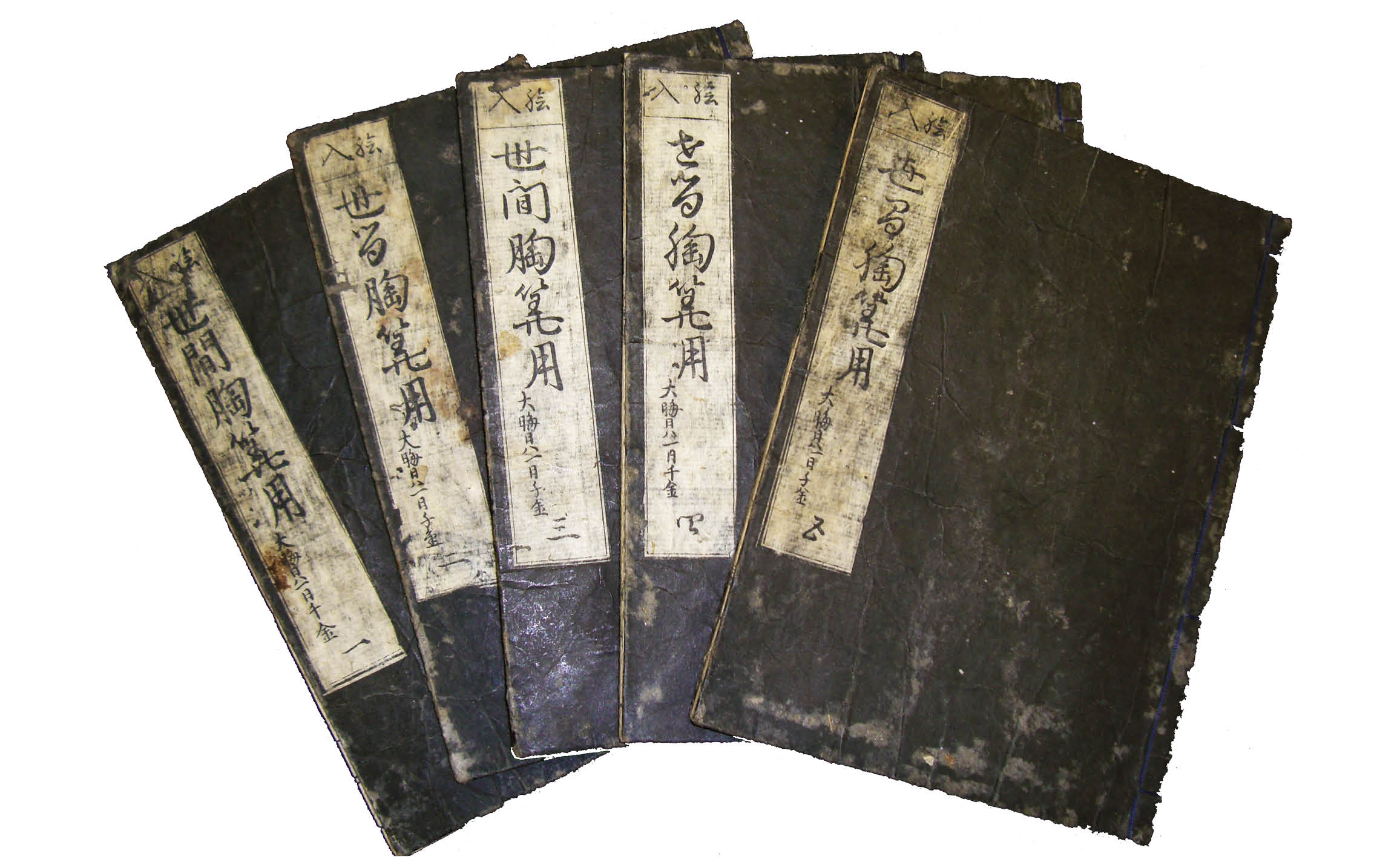

世間胸算用 元禄5(1692)

井原西鶴は、江戸時代を代表する浮世草子・人形浄瑠璃作者、俳人であり、本名は平山藤五、別号は鶴永、二万翁。『世間胸算用』は、西鶴最晩年の作品で、20の短編から構成されている。町人物の一つで、金銭に翻弄されながらも時代を生き抜いていく町人たちを描いた最高傑作とされる。副題に「大晦日は一日千金」とあるように、大晦日の一日に焦点をあてて、この日の町人たちの悲喜こもごもの生活を描いている。

参照:関西学院大学図書館報『時計台』77号, 2007, p.2-13

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

兵庫県漁具図解 明治30(1897)

兵庫県下の漁具の種類と使用方法を詳細に調査・編集した資料である。地域ごとの魚名、漁期、漁具の構造・新調費・使用法などの解説と漁船図、漁具構造図、使用図で構成されている。1897(明治30)年に神戸で開催された第二回水産博覧会に出展するため、大日本水産会兵庫支会が編集・発刊した資料である。本資料は鹹水漁業と淡水漁業の二部で構成されており、前者は摂津・播磨・淡路・但馬の国別になっている。当時の兵庫県沿岸各地の漁業実態を把握できる貴重な資料である。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:デジタルライブラリ「兵庫県漁具図解」

関西学院大学図書館報『時計台』80号, 2010, p.2-14

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)

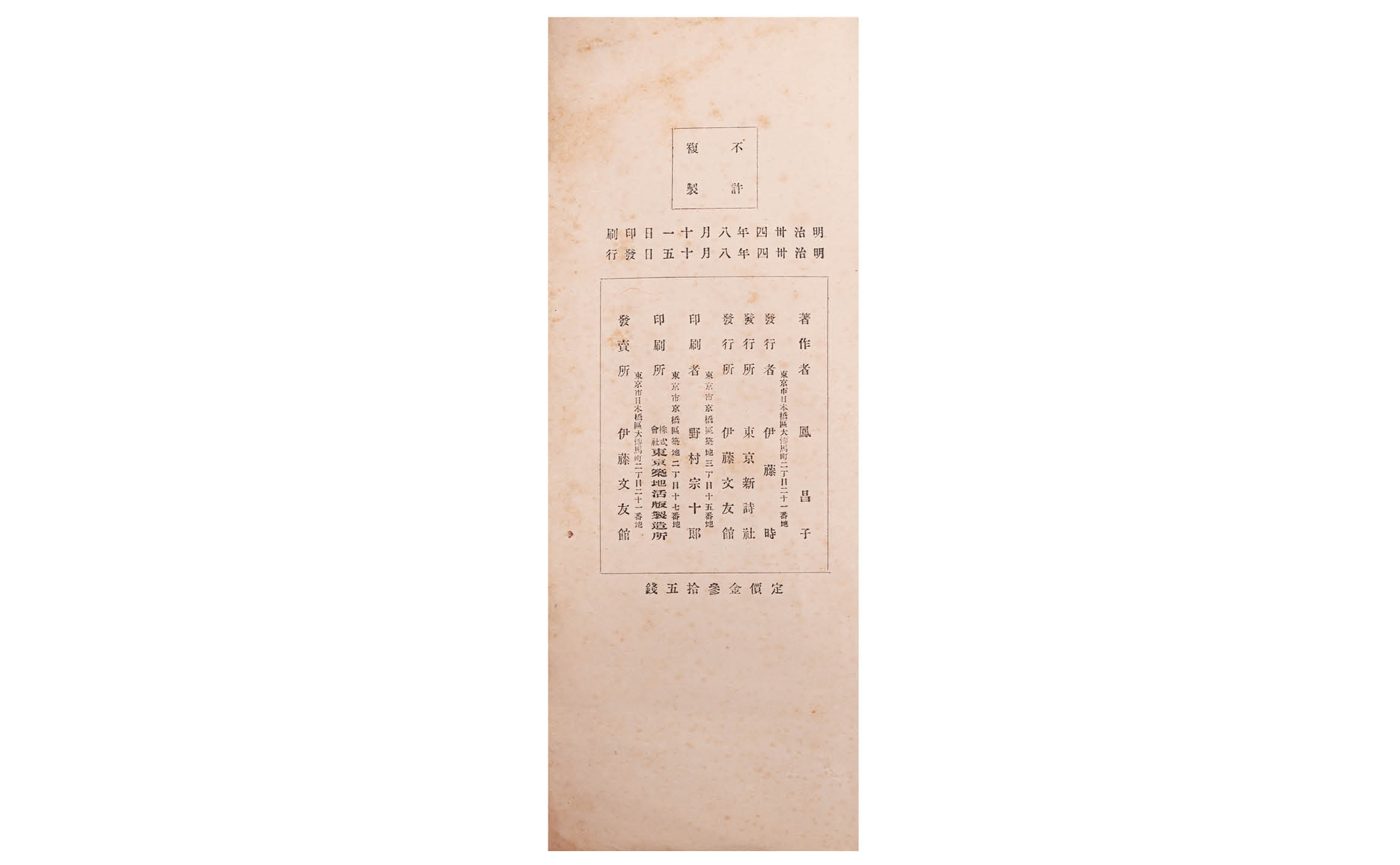

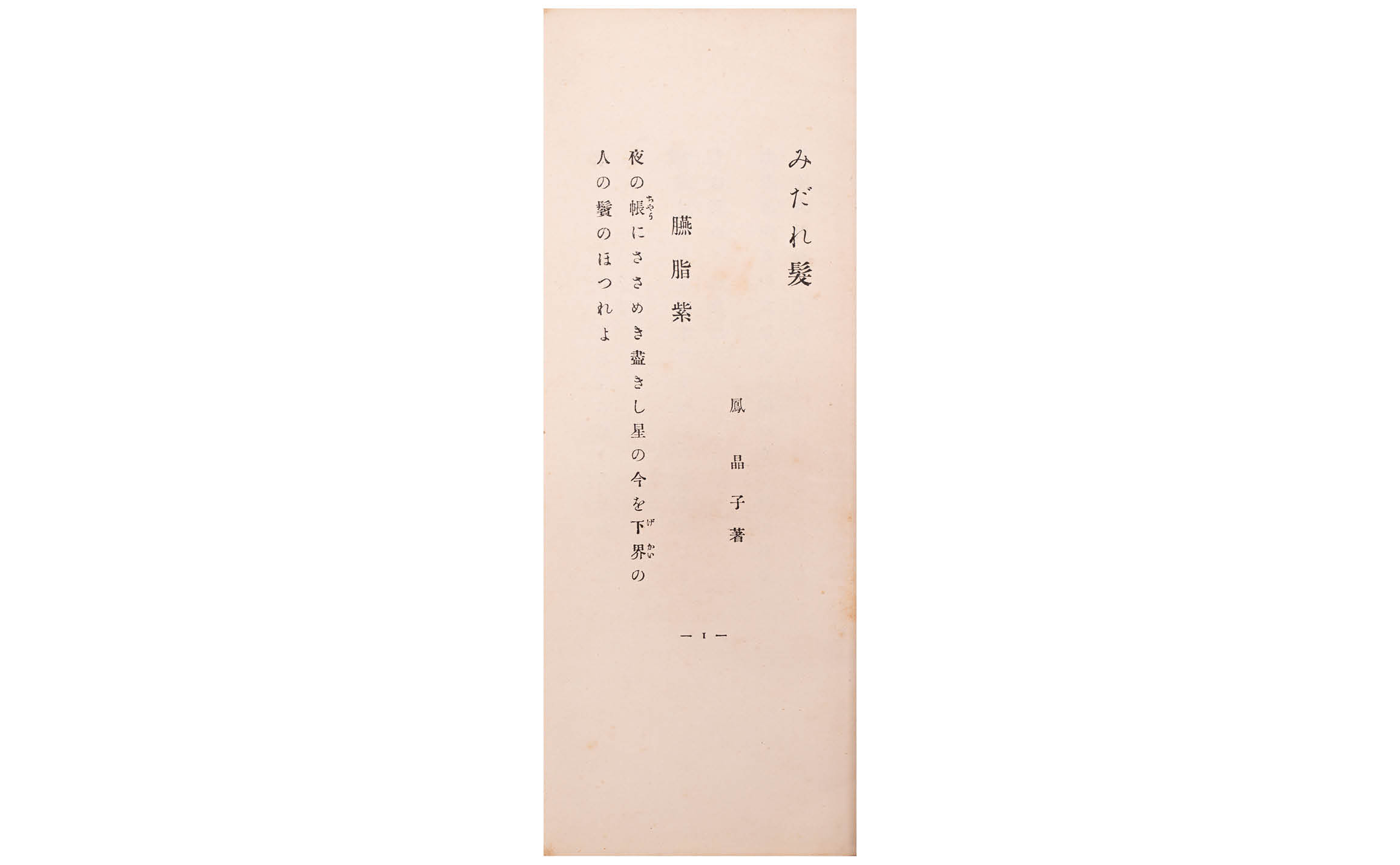

みだれ髪 初版 明治34(1901)

与謝野晶子が、鳳晶子として出版した唯一の歌集である。与謝野鉄幹に出会った翌年に上京し、同年に第一歌集として出版した。初めての女流による画期的な新派歌集で、その鮮烈な自我の高揚と多彩な美の乱舞は大反響を呼び、晶子はロマンチシズムの新しい旗手として一躍スターの座についた。なお、本学図書館の「丹羽記念文庫」では、与謝野晶子の歌集をはじめ明治から昭和初期出版の近代短歌集を数多く所蔵している。

参照:関西学院大学図書館Webサイト:特別文庫 「丹羽記念文庫」

関西学院大学図書館報『時計台』73号, 2003, p.2-9

(※『時計台』はWebサイト:デジタルライブラリにも収録有)